「そうだわ。先生と対になりたいのなら小鳥では駄目ですね」

籠の中で愛でられるのではなく、猛鳥の餌になるのではなく、天空を舞って、己のために獲物を狩る。それくらいの者でなければと、お小夜はさらに笑う。

したたかで、逞しい。ふてぶてしくさえ、ある。欲しいものを欲しいと言い、手に入れるために本気になる。本気で命を懸けるし、共に生きようと戦い続ける。

絢爛(けんらん)な衣装を脱ぎ捨てれば、そういう正体が現れる。

何とも見応えがある女ではないか。

「先生、あたしが吉原を出て、先生のところに辿り着くまで待っていてくれます? いえ、待っていてください。何があっても、待っていて」

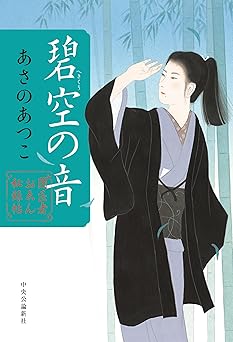

「あたしは変わらないよ。あの竹林の家にずっといるさ。これから先もずっとね」

「先生のお家、裏手が竹林なのですよね」

「そう。風が強いと海鳴りのような音を立てますよ。ザザザッ、ザザザッってね」

別の音もある。風になぶられ、竹はしない、稈(かん)を打ち付け合って乾いた音を立てるのだ。カツーン、カツーン、カツーン。

獣の咆哮(ほうこう)とも、人の叫びとも、三味線や琴とも違う。この世のどんな音にも声にも混ざり合わない異形の音だ。

お小夜と並んで竹の音に耳を傾ける。そういう日が来るだろうか。来るだろう。運や神仏を頼りにただ待つのではなく、自分の力で望みを引き寄せる。そうやって、ここまで生きてきた。これからも生きていく。

おゑんもお小夜も。

「ところで、お小夜さん」

おゑんは胸元から文を取り出した。

「この文を寄こした本当の理由(わけ)、教えてもらいましょうかね」

「先生に逢いたかったからです。それが一番の理由です」

「では、二番目は?」

お小夜の唇が僅かに尖る。蒔絵の施された見事な火鉢の傍らに座る。この季節なのに、まだ炭火が入っていた。菊炭だ。熾(おき)となり燃え尽きた後、艶やかな美しい灰になる。

おゑんは、火鉢を挟んでお小夜と向き合った。

「二番目は、ちょっと気になることがあったから。それを先生にお伝えしたかったんです」

お小夜の気配が微かだが張り詰めた。それだけで、目の前の女から色香が消える。豪奢と儚さを併せ持つ全盛の花魁に代わり、地味でしっかり者の若い女が現れる。

ほらね、甲三郎さん。

おゑんは胸の内で、首代の男に語り掛ける。

あたしの言った通りじゃないか。お小夜さんより、おまえさんの方がだいぶ甘いよ。

甲三郎の顰め面が浮かぶ。それを払うように首を振り、おゑんはお小夜に向かって、ほんの僅か身体を傾けた。

「ということは、あたしに関わりがある気掛かりだね」

「ええ……でも、どう関わりがあるのか、よくわからないのです。ただ、先生のことを探っている誰かがいるんじゃないかと思って……」

「え、あたしを探る?」

お小夜が頷く。真顔だった。

「花魁、髪結さんが来んした」

廊下から、遠慮がちな声が掛かった。つるじのものだ。

「すぐに終わりんす。少し待ってもらっておくんなんし」

「あい。わかりんした」

昼見世の始まりが近づけば、妓楼はさらに人の出入りが多くなり、賑やかになる。もっとも、呼出し昼三の位にある安芸は張見世をしない。仲(なか)の町(ちょう)の茶屋を通じて客から呼び出しを受けると、新造、禿を連れてそちらへ出向く。つまり道中を許された、唯一の花魁なのだ。そう急ぐことも、慌てることもない。

奥まった豪華な座敷には、ざわめきも忙(せわ)しい気配も届いてこなかった。

「あ、そうだ。つるじ、ちょっと入ってきなんし」

障子戸がゆっくりと開く。つるじの顔が覗く。

「花魁、何かご用事でありんすか」

「いいから早く、早く入ってきて」

お小夜が手招きする。つるじが瞬きを繰り返した。驚いているのだ。それでも、素早く座敷の中に入り、しっかりと戸を閉めた。

「おつるちゃん、この前の男の話、先生にしてあげて」

「あ、えっと、あの丸鶴屋(まるつるや)さんの、ですか」

「そうそう、それ。先生、丸鶴屋さんって知ってますよね」

「知ってますよ。伏見町(ふしみちょう)の葉茶屋だろう。茶葉がどれも上等だって評判じゃないか。あたしも、二度ばかり購(あがな)ったことがあるけど」

「その丸鶴屋さんに、あたし、おつるちゃんを使いに出したんです。自分用の茶葉が欲しくて。そしたら……」

お小夜が目で促すと、つるじはおゑんに顔を向け、しゃべりだした。

「花魁に頼まれた茶葉を買って帰ろうとしたら、通りにいたおじさんに呼び止められて、先生のこと尋ねられたんです。えっと、まずあたしのことを『美濃屋の花魁付きの禿さんだね』って訊いてきて、あたし、こっくりしました。それくらいは教えてもいいかなって思ったから。そしたら、その人、あたしの前にしゃがみ込んで、手のひらにお金を握らせました。二朱でした。それで、えっと……先生のこと訊かれたの」

「花魁じゃなく、あたしのことをかい」

「うん。先生のこと。『花魁のところに診察に来ている先生、おゑん先生だよね』って。あたしが黙ってたら、いろいろ訊いてきて……えっと、十日に一度ぐらいは来るのかとか、どこに住んでるか知っているかとか、どんな見場をしているかとか……あたし、気味が悪くなって、二朱を投げるみたいに返して、それで、走って帰りました」

今、走り終えたみたいに、つるじが息を弾ませる。お小夜がそっと肩を抱いた。

「怖かったよね、おつるちゃん」

「怖いのは怖かったです。でも、殴られるとか、さらわれるとかの怖さじゃなくて、えっと、そういうのじゃなくて、その人が不気味というか……そんな感じで……」

「その男、かなり不気味な気配をしてたのかい。見た目はどんな風だった?」

つるじが首を横に振る。

「そんなでもなかった。顔は……よく覚えてないの。恰好は商人さん風だった。羽織もちゃんと着てた。でも、顔は丸かったかなあってぐらいで、なんか……どこにでもいる顔で、覚えてなくて……えっと、へのへのもへじみたいに、すぐに忘れちゃう顔」

「へのへのもへじ、かい」

笑いそうになる。でも、笑うどころではないかもしれない。

(この章、続く)