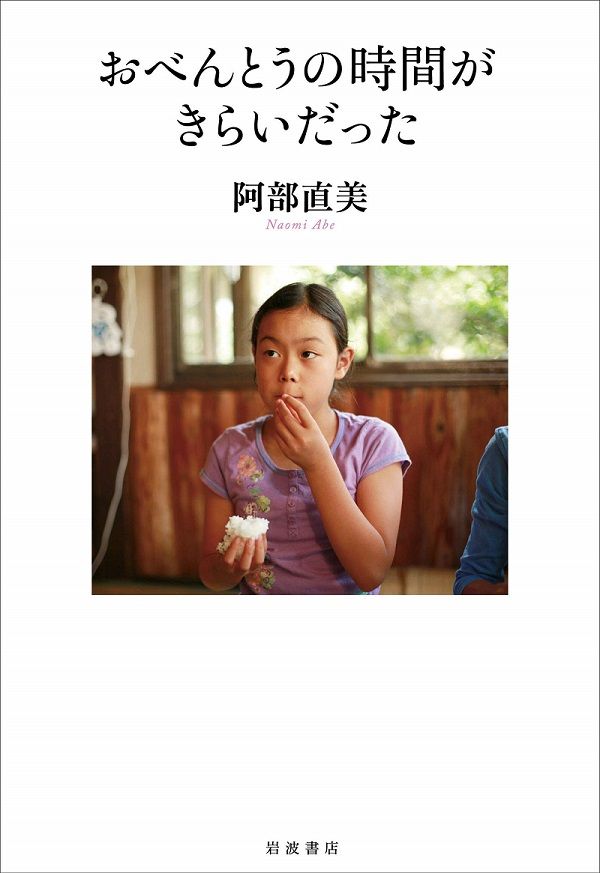

カレーと白飯だけの弁当にため息をついていたあの頃

カメラマンの夫と一緒に「市井の人々のお弁当」を取材し始めて18年が経ちます。これまで250人ほどの方にインタビューしましたが、少しも飽きることはありません。お弁当って、極端に言えば中身は関係ないんです。凝った料理でも、冷凍食品でも、煮物だけの茶色弁当でも、それをおいしいと思える心を持っていれば、すごく幸せなお弁当の時間になる。

でも、じつは私自身は、お弁当の時間が苦痛でした。中学高校のときに母が作ってくれたのは、当時の母の気持ちの余裕のなさや嘆きがすべて詰まっているようなお弁当だったから。

たとえば一度、カレーと白飯だけのお弁当を持って行き、男子にからかわれたことがあります。カレーが悪いわけではありません。家族関係が良かったり、作る人にほんの少しでも遊び心や工夫があったら、カレー弁当だって恥ずかしくないし、おいしくも感じられたでしょう。

本書はお弁当を通して見た、私自身の家族の物語です。振り返れば私は子どもの頃からずっと、家族のことばかり考えてきました。

両親は大変な変わり者。父は食べることに独自のこだわりを持っていて、自分で決めた献立でないと激怒する。ほかにもさまざまな強迫観念があり、特に音に対しては敏感で、ご近所のささいな物音に対しても、すごい剣幕で怒鳴り込んでいました。私はそれが嫌で嫌で、いつしか「音の番人」に。一方、母は父に対する怒りと不満を山ほど抱え込み、いつもむっつりです。

一人っ子の私は逃げ場がありません。小学校4年生から日記をつけて、自分の状況や親を観察し、書くことで気持ちを落ち着けてきました。そしていつからかずっと、家族のことを文章にまとめたいと思ってきたのです。

家族に対する気持ちが変化したきっかけの一つは、高校時代に交換留学で憧れのアメリカへ行ったこと。人種の壁でつらい体験もし、とくに毎日ランチを誰と食べるかは大問題でした。でも両親と距離を置くことができ、ホストファミリーにも恵まれ、「家族」を冷静に見つめ直すことができました。

もう一つは夫の存在です。出会った当初、彼が何のてらいもなく私にお弁当を作ってくれたことがありますが、それがすごくおいしくて。お弁当はもともと夫の温めていたテーマです。私は誘われて、彼の写真に文章をつけ始めました。最初は家族巡業のような取材でしたが、雑誌連載となり、いつしか私もお弁当をめぐる人々の話に夢中になりました。

いろいろな人に出会いインタビューするうち、私自身も少しずつ変化し、だんだん両親のことを客観視できるように。父はもう亡くなりましたが、晩年は丸くなり、幸せそうな表情も見せてくれました。「家族とは血縁ばかりではない」と思えるようになり、自由になった面も。

アメリカのホストファミリー、学校の恩師、友人、バイト先の喫茶店主、大勢に支えられて今の自分があります。肉親といるのが息苦しいときには、助けを求めてどんどん外に出ていけばいい。そんなことも、本書で伝えられたらと思います。

長く一つのテーマを追っていると、時代の移り変わりも見えてきます。たとえばここ数年は、若い男の子が自分でお弁当を作るケースが増えました。男性が自然体で料理や家事を楽しんでいる様子はとてもいいですね。これからもお弁当の取材は続けていきたいです。