今は8月だけど、みなさんとあたしには時差がある。これを書いたのは7月の半ばだ。そのときのあたしは疲れ果てていた。オンライン授業のせいだ。今までこんなに疲れたことがあったろうかと考えながら、あたしは学生のことを考えていた。

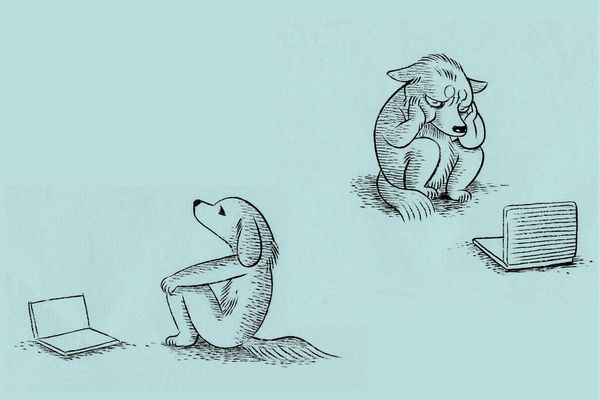

コロナで、学生たちが一人ぼっちだ。

若い人はいろいろある。失恋もする、就活でも苦しむ、いっぱい失敗する。「何事も経験だ、タメにならない経験はひとつもない(伊藤比呂美)」と言ってるけど、コロナの今、学生の孤独が、あたしに突き刺さる。

前にも話したが、あたしは300人規模の大教室を二つ、40人規模の演習クラスを二つ教えている。そして今期はどれもオンライン。

演習のクラスはいいのだ。Zoomだけど、みんな顔を出して対話しながらやる。二年生以上だから、大学というものにも慣れている。

大教室の授業は「文学とジェンダー」と「短詩型文学論」。タイトルは硬いけど、あたしがやってるから、柔らかくて、本質的で、すごくおもしろいんですよ。こっちはウェビナーという講演会みたいなシステムでやる。学生は顔を出さない。かれらに見えるのはあたしだけだ。

そこには一年生もたくさんいる。そしてこの一年生たちは、まだ大学という場所に一度も行ってない。

普通のときなら、大学生になると、サークルに入ったり、友達や恋人をつくったり、セックスをし始めたりする。町にもくり出す。飲んで吐く。失恋して泣く。目に浮かぶ、キャンパスの人混み。早稲田の駅前の人の流れ。高田馬場の駅前の混乱と喧噪。

今年の一年生はそういうのを知らない。大学に友人はいない。サークルの入り方も知らない。高校生のときからひきつづき勉強はできる。ただオンラインで出された課題を一人でやるのである。そしてあたしのクラスのリアペ(リアクションペーパー、授業の後に感想を書く紙)に「周囲にだれもいない」「だれにも会っていない」「一人ぼっちで授業を受けている」「実感がわかない」「孤独でたまらない」「昨日は母の前で大声で泣いてしまった」などと書いてくる。

「短詩型文学論」のリアペの中からいい意見を読み上げたとき、一年生から「これが大学か!」という反応が来たこともある。びっくりしたんだと思う。意見の高度さに。高校との大きな違いに。

孤独であるということ。

親や自分や自分の性と同じように、この時期に向き合わずにはいられない問題だ。

でも今はあまりにも大きな力に巻き込まれているから、自分じゃどうにもならない。戦争に巻き込まれたようなものだけど、音もなく、目にも見えない。ただ無力で非力なのを実感するだけだ。不安だろう、ほんとに不安でたまらないだろう。

かれらから訴えかけられるたびに、あたしの胸がずきずき痛む。