(イラスト・佐伯佳美)

「読みどころ」

深夜の電話が奪い去った日常。姿を消した父親、疑心、恐怖、そして怒り。母親と息子の逃避行が始まった──

あなたは愛する人を信じ続けることができますか?

「家族」のありかたを問う、辻村深月の傑作長篇、待望の文庫化決定!

7月21日の刊行を前に冒頭を一挙掲載します

「著者プロフィール」

辻村深月(つじむら・みづき)

1980年、山梨県生まれ。千葉大学教育学部卒業。2004年『冷たい校舎の時は止まる』で第三一回メフィスト賞を受賞し、デビュー。11年『ツナグ』で第32回吉川英治文学新人賞、12年『鍵のない夢を見る』で第一四七回直木賞、18年『かがみの孤城』で第15回本屋大賞を受賞。『ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。』『島はぼくらと』『ハケンアニメ!』『朝が来る』『東京會舘とわたし』『傲慢と善良』『琥珀の夏』など著書多数。

第一章 川漁の夏休み

1

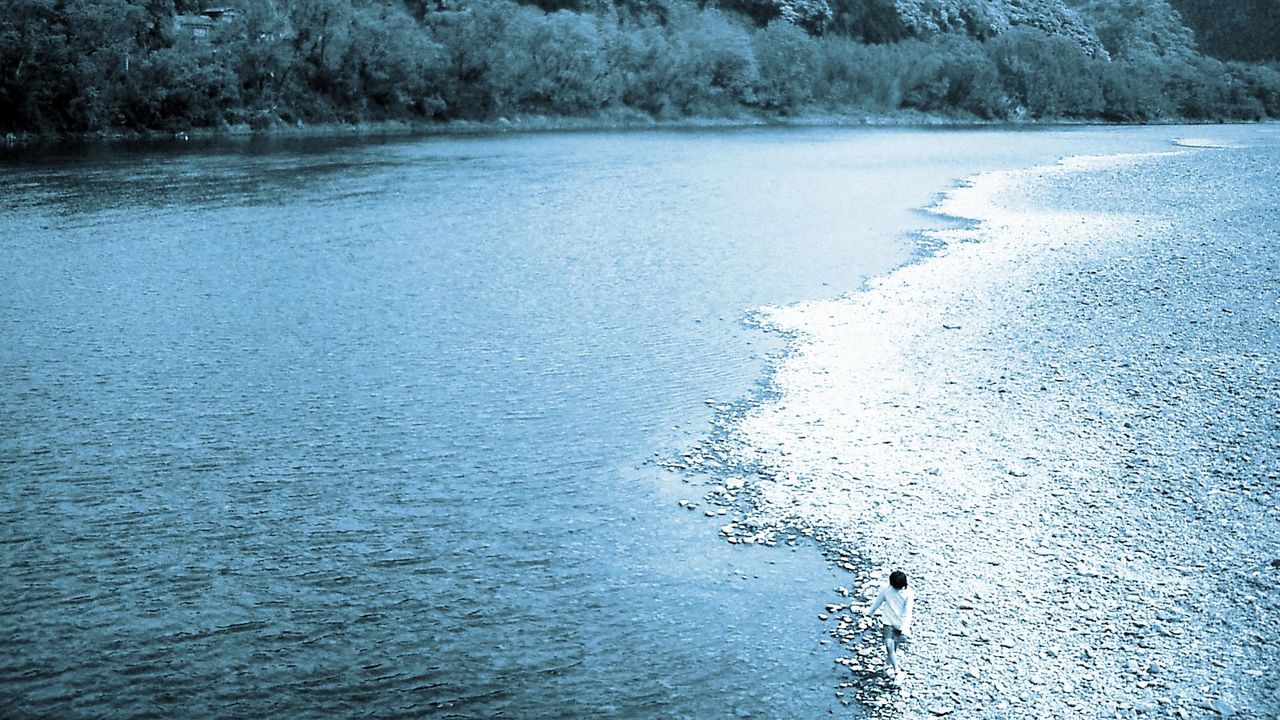

青い、大きな布を広げた真ん中に立っているみたいだ。

本条力は、小船の上でそう思う。太陽を弾く四万十川の川面は穏やかでほとんど波や飛沫が見えず、のっぺりと幅が広い。

力にとって川とは、もっとずっと幅が狭くて流れが急なものだという印象だったから、初めてこの川を見た時には圧倒された。

青い布を連想したのは、きっと、父親のところで前に、演劇に使う大きな布を見たことがあるからだ。舞台の端から端までをつなぐ大道具の真っ青な布は染み一つなく、目に痛いほどの青だった。その時の演出家がこだわって、有名な染め師のところで出してもらった布だと父が言っていて、布を染めることを専門の職業にしている人がいることを知らなかった力は、そのことにも随分驚いた。

「力、そろそろ引き上げるぞ」

遼の声がして、力は顔を川面の青から遼の方に向ける。

小船から身を乗り出し、夏の明るい水の中に両腕を突っ込んだ遼がこっちを見ている。その手の先にはたくさんの葉っぱと小枝。力は、その下に大きな網を当てる役目だった。

「うん」

力はあわてて網を支える手に力を込める。小船が大きく傾いだ。ドキドキしながら次の指示を待つ。

そおれっという遼の声とともに、小枝を網ごと船の端に引き上げる。

「力、おるぞ。見えるか」

網を支えたまま身を乗り出して枝や葉っぱの間を見る。すると、その中で何かが跳ねた。黒っぽい透明な体が、ぱちっ、ぱちっ、と水を大きく弾く。

「見える!」

テナガエビ、と呼ばれるエビだ。一匹確認できると、他にもたくさん枝や葉っぱの陰にちらちら、長いヒゲや透明な腹が確認できた。

「すごいよ、遼兄ちゃん、本当にいる」

思わず声が出ると、遼が「当たり前だろ」と微かに笑った。そのまま、慣れた手つきで束ねられた枝の隙間に手を伸ばす。「ちゃんと支えちょけよ」と力に言って、下に広げた網の中に、エビを放り込んでいく。

「テナガエビはハサミの力が強いけん気をつけろよ。跳ねる力も強いけんね」

「わかった」

柴づけ漁、と呼ばれる四万十川の漁師たちが続けているこの漁は、力にとって初めての経験だった。高知に来た日の食事で出されたエビの素揚げに、東京から来た力も、母の早苗もとても驚いた。

おいしい! と母が口に手を当てて声を上げると、食堂のおばちゃんたちが「味つけは塩だけ」と教えてくれたが、その塩の味も東京とはまるで違っているように感じた。

テナガエビのような川エビは、当然のように川で生きている。

エビの素揚げを食べた日の午後、母と四万十川を案内してくれる観光船に乗った。すると、川下りの途中で、川の漁師たちが網を広げて魚やエビを捕まえる様子を見せてくれた。