スタジオジブリの発足と初の大ヒット

『風の谷のナウシカ』の興行収入は約14億8000万円(その後コロナ禍でのリバイバルで約7億3000万円加算)で、知名度の低い原作とアニメ監督による長編としては十分な結果だった。これで次回作を制作するためのスタジオ新設が決まり、1985(昭和60)年6月に発足したのがスタジオジブリである。

したがって、『天空の城ラピュタ』(1986年)がジブリ第1作である。これ以降、ジブリは宮崎駿・高畑勲両監督の作品を専門的に手がける、世界的にみても稀なスタジオとなり、宮崎の次作『となりのトトロ』(1988年)は、高畑勲の新作『火垂るの墓』との同時上映で、いずれも高く評価された。特に『トトロ』は、キネマ旬報ベストテン第1位をはじめ、その年の映画賞を数多く受賞した。

そして宮崎の『魔女の宅急便』(1989年)は配給収入約21億5000万円(興行収入約36億5000万円)で、この年の日本映画配収第1位になった。ジブリ最初の大ヒット作である。ジブリもこれで経営的にメドが立ち、常にリスクがつきまとう映画制作業界で、どうやって新作を継続するかを考える段階に移った。

これはスタッフ構成も同じだった。スタジオジブリは既存のトップクラフトが母体になったが、同時に宮崎が呼び寄せたり、一度は宮崎作品に参加したいと考えたりしたベテランスタッフたちが、ジブリのスタジオとしての基礎を築いた。

その一人がアニメーターの金田伊功(1952~2009)で、『ナウシカ』から『もののけ姫』まで参加している。もともと金田はメカニックなどのアクションシーンを得意とし、鋭いパースや緩急をつけて動かすアニメーターである。

しかしその仕事はテレビアニメ『一休さん』や『キャンディ・キャンディ』まで及んでおり、特徴的な作画術ゆえ、見慣れたファンならどんな作品であっても金田が作画したシーンは判別できる。

アニメーターは演技者であり、一枚絵の上手さよりも、動きのタイミングのつけ方、空間の活かし方などを含めた「動きの作り方」が独創性に直結する。それをファンが認識するきっかけを作ったアニメーターの代表格が金田だった。

しかし、そうした先達が数多くいたジブリから、若手のアニメーターや演出家は思うように育たず、また定着しなかった。このことが、2000年代以降のジブリの道筋に影響を及ぼしていく。

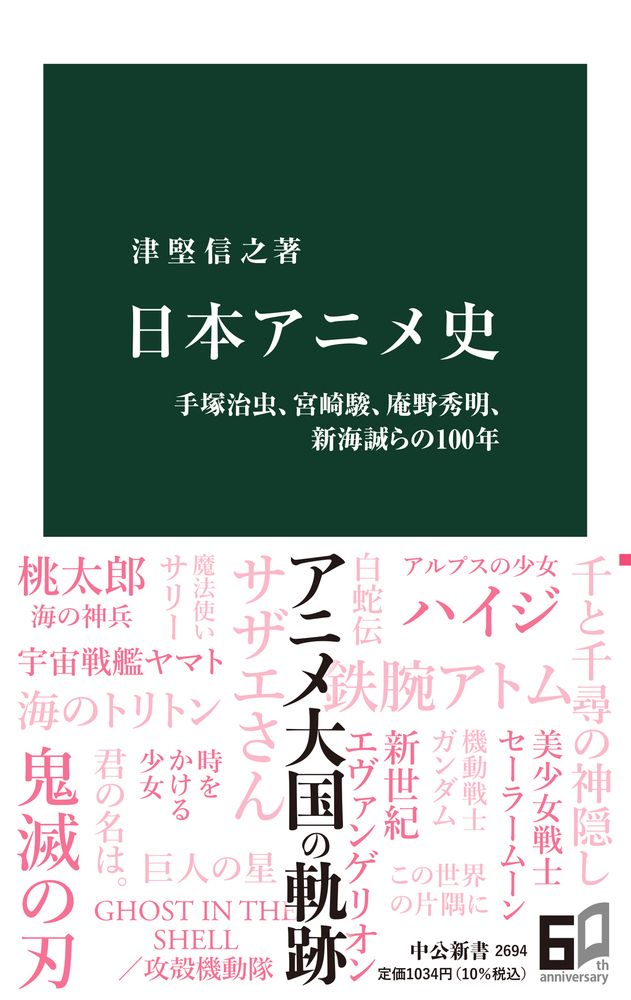

※本稿は、『日本アニメ史 手塚治虫、宮崎駿、庵野秀明、新海誠らの100年』(中公新書)の一部を再編集したものです。

『日本アニメ史-手塚治虫、宮崎駿、庵野秀明、新海誠らの100年』(著:津堅信之/中公新書)

大正時代に初の国産作品が作られてから、100年余り。現在、関連産業も好調で、国内のみならず海外でも人気が高い。本書は、日本のアニメの通史である。1917年の国産第一作に始まり、テレビでの毎週放送を定着させた『鉄腕アトム』、観客層を拡大させた『宇宙戦艦ヤマト』、監督の作家性をしらしめた『風の谷のナウシカ』、深夜枠作品を増大させた『新世紀エヴァンゲリオン』など、画期となった名作の数々を取り上げ、その歴史と現在を描く。