新型コロナウイルスが令和5年5月8日に「5類感染症」に位置づけられてから、1年が経過しました。令和6年3月末には治療薬や入院の公費支援が終了し、猛威をふるったコロナ禍から徐々に日常を取り戻しつつあります。そのようななか、JT生命誌研究館名誉館長の中村桂子さんは「ウイルスとは何かを考えることが、これからの生き方にとって大事」と話します。今回は、生命科学研究の草分け的存在である中村さんが、ウイルスとの向き合い方をまとめた著書『ウイルスは「動く遺伝子」』より、一部ご紹介します。

エマージング・ウイルス

新しい型のウイルスが登場し、人間とウイルスの関係を考える新しい歴史が始まったと言ってもよい今、もう一つ考えなければならないことが起きています。

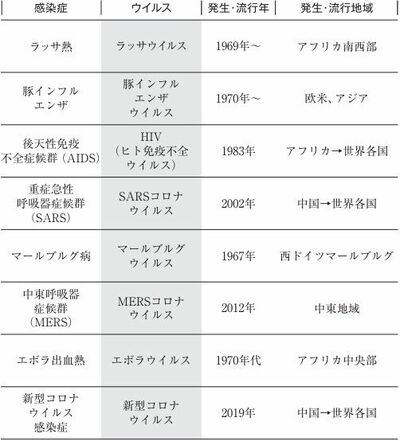

近年、世界全体でエマージング・ウイルス(環境や生態系の変化から突如出現して感染症を引き起こすウイルス)が出現し、その問題に頭を悩ますことになっているのです。

新型コロナウイルスまでは日本では感染拡大が起こりませんでしたが、世界では次々と新しいウイルスによる感染症が流行・拡大している状況が見られます。

その代表例を表にまとめました。

<『ウイルスは「動く遺伝子」より』>

聞いたことのある名前もあるのではないでしょうか。

アフリカや中国などでの感染についてのニュースを記憶していらっしゃる方もあるでしょう。

表を見ると、20世紀後半からさまざまなエマージング・ウイルスが登場していることが分かります。

まさに細菌やウイルスの研究は進み、感染症は怖くないと思い始めたら、思いがけないウイルスが登場していることを示す表です。これが生きものの世界なのです。

何でも分かるということはないのだ。自然と向き合っていると、そういう気持ちになってきます。