厚生労働省の「令和5年(2023)人口動態統計(確定数)」によると、死因順位の第5位は肺炎、第6位は誤嚥性肺炎で、両者を合わせると全体の8.6%を占めるそうです。そのようななか、医学博士で呼吸器専門医の大谷義夫先生は「大きな傾向を見れば、肺炎で亡くなる高齢者は増えていますし、年齢が高くなるほど亡くなる人の数も増加します」と指摘しています。そこで今回は、大谷先生が肺炎・誤嚥性肺炎を防ぐためにできることをまとめた著書『「よくむせる」「せき込む」人のお助けBOOK』より一部を抜粋してご紹介します。

日本人の死因に肺炎と誤嚥性肺炎が急速に増えている

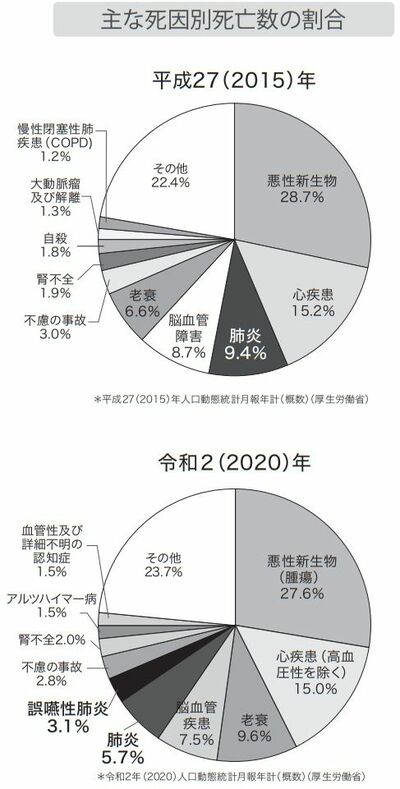

かつて日本人の死因のトップ3は、「1位:がん(悪性新生物)、2位:心疾患、3位:脳血管疾患」で、1~3位の順番は変わっても、この3疾患が上位である状況は50年以上にわたって不変でした。

ところが、2011年には「肺炎」が第3位に浮上。その後、「老衰」と入れ替わって5位に後退しましたが、高齢者の死因である老衰には、肺炎が含まれている可能性があります。死亡診断書は私たち臨床医が書きますが、高齢者が亡くなった原因が老衰なのか、肺炎なのか区別することは難しいのです。

また下の2つのグラフを見るとわかるように、2015年は肺炎だけですが、2020年は肺炎と「誤嚥性肺炎」が別の項目になっています。これは2017年から誤嚥性肺炎が分類項目に追加されたためです。

<『「よくむせる」「せき込む」人のお助けBOOK』より>

ですから2020年は、肺炎が5位、誤嚥性肺炎が6位で並んでいますが、両者を合わせると、8.8%で、4位の脳血管疾患(7.5%)よりも多くなります。