肺炎は細菌やウイルスなどの感染症。免疫力の低下による二次感染も

肺炎は感染症の1つで、病原体によって、細菌性肺炎、ウイルス性肺炎、非定型肺炎(マイコプラズマの感染など)に分けられます。多く見られるのは細菌性肺炎で、その中でももっとも多いのが肺炎球菌性肺炎です。

ウイルス性肺炎は新型コロナウイルス感染症による肺炎が話題になりましたが、ウイルスそのものが原因で肺炎になることはそれほど多くはありません。

例えば、インフルエンザで肺炎になることがありますが、インフルエンザウイルスが原因で肺炎になることは極めてまれです。実際はインフルエンザを発症したことにより免疫力が低下し、肺炎球菌などの細菌が侵入しやすくなることが原因のほとんど。このような二次感染による肺炎が多いのです。

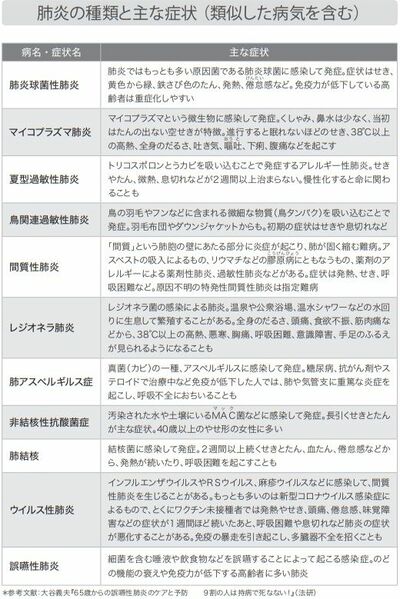

下に主な肺炎とその症状について、まとめましたので興味のある方は参考にしてください。

※本稿は、『「よくむせる」「せき込む」人のお助けBOOK』(主婦の友社)の一部を再編集したものです。

『「よくむせる」「せき込む」人のお助けBOOK』(著:大谷義夫/主婦の友社)

食事中にむせる、せき込む…頻繁に起こるようになったら要注意!

のどの機能を鍛える「のどトレ」など、肺炎にならないためのカンタンな習慣を紹介します。