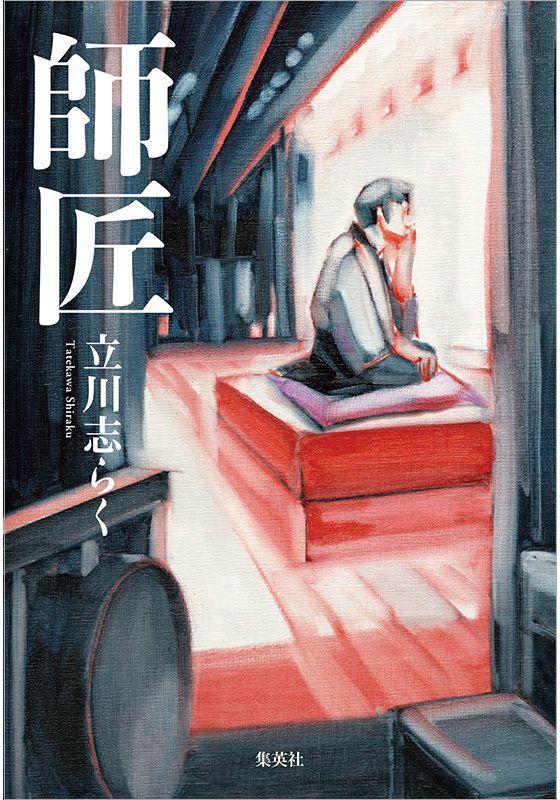

徹頭徹尾、師匠を愛し、師匠に愛されて

「落語っていいぞ」「落語はいいよな?」出会いから別れまで、立川談志はそう言った。いまもメディアに高座に大活躍の、立川志らくの自伝的エッセイ。2011年に亡くなった師匠、立川談志とのエピソードを中心に、自らのこれまでを振り返った一冊だ。

「いいか、オレに気を遣わせるな。おまえがオレを快適にすることを考えろ。オレひとりを快適にすることができないで、客を快適にできるか? 修業とは、そういうものなんだ」

お笑いはすでに学校という形で制度化され、徒弟制度はほとんどなくなってしまった。一方で、落語の世界は徒弟制度が活きている。「帰っていいぞ」と言われて帰ると、師匠は不機嫌になる。それはなぜ「帰らなくてもいい」と解釈しないのかという本心があったからだ。そういう心の機微を察知するのが修業だ。

なかには気遣いや接客を学ぶために築地の魚河岸で働きながら修業することになった者たちもいた。師匠に行けと言われたら行く。しかし、師匠の言葉は絶対でありながら、それが師匠の本心なのだろうか。

築地行きを思わず断ってしまった志らくに、談志は「いやならしかたがない。じゃあ、いままでどおりそばにいろ」と言う。そして築地に行った弟子たちのことを「あいつらは築地が快適なんだ。状況が不快ならなんとかするはず」と言い放つ。徹頭徹尾、自分とはちがう、人の気持ち、本心を考える修業。本質的ではないか。

談志の弟子たちによる書籍は多いが、弟子として愛されたゆえ、落語界でも一門のなかでも肩身の狭い思いをし、居場所をなくしていった時期もあった志らくによる回顧録は、読みだすと止まらない迫力がある。

最期まで落語を愛し落語にすべてを注ぎ込んだ師匠。落語にだけは照れていない。十三回忌を迎えたが、まだまだ談志は死んでいない。