身の程をわきまえ「小さき人」として生きる

おや! この句はまさしく妻の生き方を表しているのではないか! いや、それどころか、妻があっぱれな死を迎えることができたのは、菫のような小さな人として生きた、あるいは生きようとしたためではないか。そう思い当たった。

妻は漱石の愛読者ではなかった。漱石について妻と語ったことはあったので、数冊は読んでいたと思う。だが、それほど漱石に詳しいわけではなかった。漱石に関心を持っているわけでもなかった。

いや、それどころか、ずっと昔、初めて私がこの句を知った時、それなりに感動して妻に話したことがあったような気がする。だが、その時も妻は特に際立った反応は示さなかった。

妻は自分の生き方が、この句に具現されているなどとは考えてもいなかっただろう。もし、妻に対して、「この句にお前の生き方、死に方が現れている」と語ったとしても、妻はまったくそれに賛成せず、それどころか大いに反対したかもしれない。そもそも妻が菫が好きだとは聞いた覚えがないし、病院などに誰かの見舞いに行く時などはカサブランカの花を選んでいたという。

だが私は、この句が妻の人生を示すものであるような気がしてならない。

「菫ほどな小さき人に生まれたし」。この句を考えると、妻の行動の意味がよくわかる。妻の行動のすべての謎が解けた気がしたのだった。妻は身の程をわきまえて、世界の片隅で名もなき者として生きようとした。

菫は誰もおだててくれない。誰も見てくれるわけでもない。だから、見栄を張らなかった。自分を誇張して考えることを好まなかった。野原の中の平凡な菫なのだから、それ以上を求めなかった。

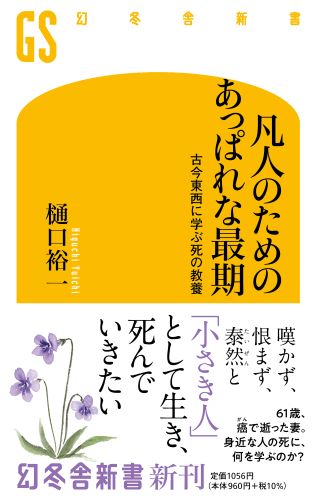

※本稿は『凡人のためのあっぱれな最期』(幻冬舎)の一部を再編集したものです。

『凡人のためのあっぱれな最期』(著:樋口裕一/幻冬舎)

嘆かず、恨まず、泰然と

「小さき人」として生き、死んでいきたい

61歳、癌で先に逝った妻。

身近な死に、何を学ぶのか?

妻が癌で逝った。

61歳、1年あまりの闘病生活ののちの早すぎる死だった。

家族が悲しみ、うろたえるなか、妻は、嘆かず恨まず、泰然と死んでいった。

それはまさに「あっぱれな最期」だった。

決して人格者でもなかった妻が、なぜそのような最期を迎えられたのか。

そんな疑問を抱いていた私が出会ったのは、

「菫ほどな小さき人に生まれたし」という漱石の句だった。

そうか、妻は生涯「小さき人」であろうとしたのか――。

妻の人生を振り返りながら古今東西の文学・哲学を渉猟し、よく死ぬための生き方を問う、珠玉の一冊。