厚生労働省の「令和4年 人口動態統計」によると、日本人の死因第2位は「心疾患」で、23万2879人が亡くなったそう。そのようななか、「命にかかわる血管と心臓の病気も、生活習慣で予防できる」と話すのは、2012年に当時の天皇陛下(現・上皇陛下)の執刀医を務めたことで広く知られる、心臓血管外科医の天野篤先生。今回は、天野先生が「命を落とすリスク」を減らすためのアドバイスをまとめた自著『60代、70代なら知っておく 血管と心臓を守る日常』より、一部引用、再編集してお届けします。

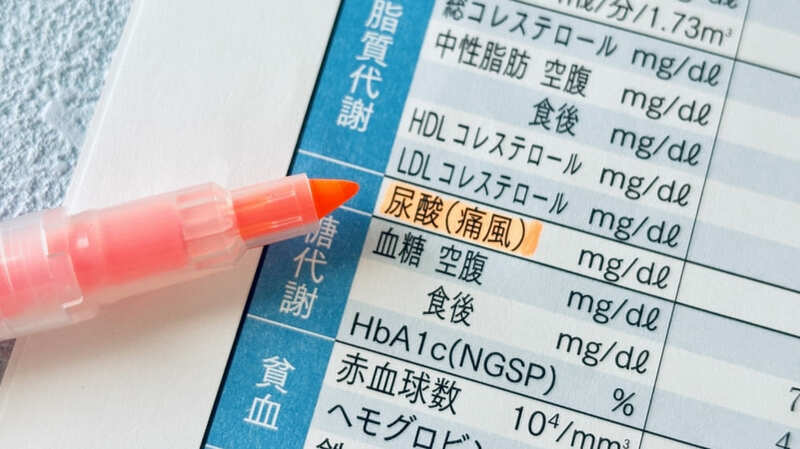

尿酸はプリン体が分解されてできた老廃物。その尿酸値をしっかりコントロールして心臓を守る

中年期に尿酸値が高いと将来的な心房細動リスクが大幅に上昇する―。

2023年1月、アメリカ心臓協会(AHA)のオープンアクセスジャーナルに、そんな研究結果が報告されました。スウェーデンのカロリンスカ研究所が調査したものです。

それによれば、30~60歳で心血管疾患の既往がないスウェーデンの一般住民33万9604人を尿酸値の高さで4群に分類し、平均26年間追跡したところ、尿酸値がもっとも高い上位25%の群は、尿酸値がもっとも低い下位25%の群と比べると、心房細動リスクが45%高かったといいます。

尿酸というのは体内でプリン体が分解されてできた老廃物です。強い抗酸化作用があり、酸化ストレスから組織を守る有益な作用を持つといわれています。

しかし、尿酸の血中濃度が7mg/dLを超えると結晶になりやすく、その結晶が関節などにたまり、たとえば足の親指付近に激痛を引き起こすことでも知られています。いわゆる「痛風(つうふう)」です。

さらに、高尿酸値が続くと結石ができやすくなり、「尿管結石」など激痛を伴う病気につながります。

それらに加え、今回の研究で心房細動との関連が明らかになりました。

心房細動は心臓が規則正しい心房の収縮ができなくなる不整脈のひとつで、それだけで命にかかわることはありませんが、心不全を合併したり、心臓内に血栓ができやすくなったりし、心原性の脳梗塞を起こすリスクがアップします。