生きものの世界は思いがけないことばかり

「2020年1月20日に横浜港を出港したクルーズ船、ダイヤモンド・プリンセス号に乗り、25日に香港で下船した80代の男性が、新型コロナウイルス感染症に罹患(りかん)していたことが、2月1日に確認された」というニュースを聞いた時は、それほど大変なことが起きたとは思いませんでした。

けれども、その後、横浜に戻ってきたクルーズ船の乗客の中で、発熱や呼吸器症状を呈している人が31人おり、その中に新型コロナウイルスに感染している人が10 人発見されたことが明らかになる頃から、何だか面倒なことが起き始めたなと思うようになりました。

ニュースで新型コロナウイルスという言葉を聞いた時のことを思い出して、横浜港の話から始めましたが、今ではよく知られているように、このウイルス感染の始まりはこの時ではありません。

2019年12月に、中国武漢でこれまであまり見たことのないタイプの肺炎患者2人から、新型コロナウイルスが検出されました。

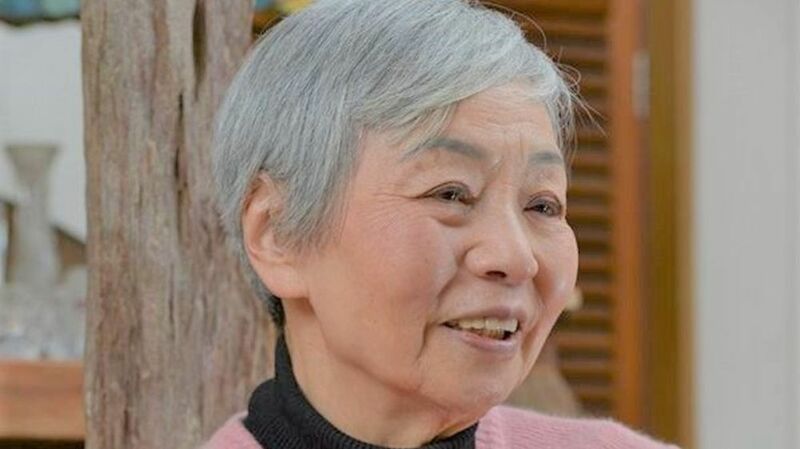

そこで、コロナウイルスの研究でよく知られている疫学者、シー・ジョンリー(石正麗)が武漢に呼ばれ、同定(どうてい)(同一であることを決めること)が進められました。

実は中国では、2002年から2003年にかけて、SARS(重症急性呼吸器症候群)に8100人が罹患し、800人近くが亡くなるという体験があり、この病原体がSARSコロナウイルスでした。

そこで中国の専門家は、同じ仲間のウイルスによる感染症には、すぐに対処しなければならないという緊張感を持っていたのです。

日本でSARSが起きなかったのは幸いでしたが、感染症への関心が生まれなかったことで、新型コロナウイルスに対して、当初はあまり怖さを感じなかったように思います。

ところで、コロナウイルスの専門家であるシー・ジョンリーは、新型コロナウイルスの同定後、「こんなことが武漢で起こるなんて思いもしなかった」と言っています。

本来コウモリの中にいたウイルスが人間に感染するようになるとしたら、中国の南部、つまり亜熱帯地域しかないと思っていたと言うのです。

専門家の常識に基づく予測ははずれたわけで、生きものの世界は思いがけないことばかりなのです。

それからの3年間、私たちは思いがけないことに出合い続けてきたように思います。