「迅速測図」で用いられた「区界」

区といっても最初の地形図である「迅速測図」で用いられた「区界」は意味が異なる。

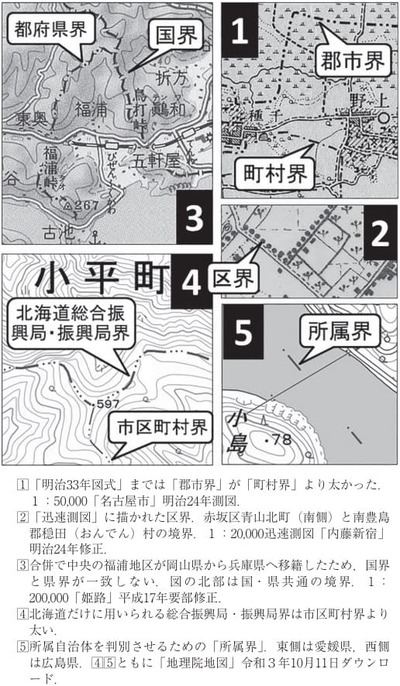

この図が整備されたのは明治22年の市制施行以前なので「郡区町村編制法」下における区で、いわゆる三都の東京府麹町区、京都府上京区、大阪府北区などの他に、愛知県名古屋区(後の名古屋市にあたる。以下同)、石川県金沢区、広島県広島区といった大規模な都市がこれに該当した。

なお北海道や沖縄では市制施行が遅れたため、札幌区や那覇区などの名称が大正期まで残っている。

この町村界は「平成21年図式」までは「町村・政令市の区界」として残っていたが、最新の「平成25年図式(表示基準)」ではついに「郡市・東京都の区界」の2点鎖線記号に統合されて「市区町村界」になった。

背景には平成の大合併の期間に広域合併が進み、郡そのものが消滅する事例が相次ぎ、これらを記号で区別する理由が希薄になったことがありそうだ。

この他、北海道だけに用いられてきたのが「昭和30年図式」で登場した「北海道の支庁界」という3点鎖線である(「大正6年図式」では府県界の記号を使用)。

石狩、 胆振(いぶり)などの支庁の境界に用いられたが、平成22年(2010)の行政改革で支庁がすべて総合振興局または振興局に変わったのを受けて、記号も「北海道総合振興局・振興局界」に改められた。なお表示する線幅は「市区町村界」の0.2ミリに対して0.3ミリと太くなっている。