地図の重要な役割「境界画定」

日本国内で「所有者不明の土地」を全部合わせると九州の面積を超える。数年前のこの報道に仰天した人は少なくないだろう。

これまで土地の相続登記が義務づけられていなかったのが主因だが、そんな土地に高速道路などを通そうとすると、誰の土地を買収するかを決定するだけでも一苦労である。

令和6年(2024)から相続登記が義務化されるので手続きの円滑化は期待されるが、思えばこのあたりの対策を早めに講じておけば、東日本大震災後の復興工事はもっとスムーズであったに違いない。

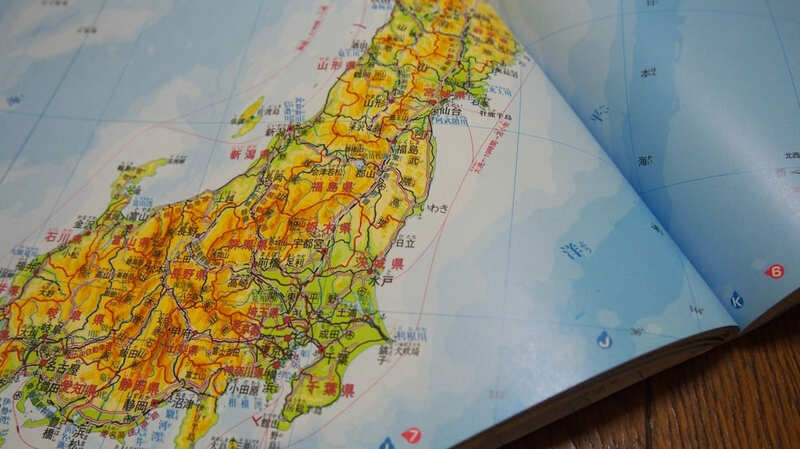

所有者はわかっていても、個々の土地の境界が確定されていないケースはさらに多い。そこで登場するのが地図なのだが、思えば世界史的レベルで見ても、地図の重要な役割のひとつが「境界画定」であった。

その境界線は遠い昔から地図に記されてきたが、紛争のたびに国境は動いては戻り、それに伴って時に多くの人命が失われている。

身近な村レベルであっても利害が対立する隣村同士の境界争いは多く、各村が自らの正当性を訴えるために作った江戸期の多くの絵図が残されている。

それは代官所の時代に限らない。現在でも地方交付税は市町村の人口と面積に応じた配分がなされるため、財政状況が厳しい自治体が増えた昨今、境界の扱いは厳しさを増している。

その市町村の面積は国土地理院の2万5千分の1地形図で測るのだが、最近ではその地形図も電子化されたため、紙からデジタルに移行した。

いずれにせよ地形図に表記される境界線は重要で、もし境界の両側の自治体が合意しない場合は図に境界は描かれず、「境界未定地」となる。平成の大合併で大幅に減ったとはいえ今も100ヵ所以上あり、そのうちもっとも有名なのが富士山の東側にある山梨・静岡両県の境界だろうか。