今の地図にも相模・武蔵の国境

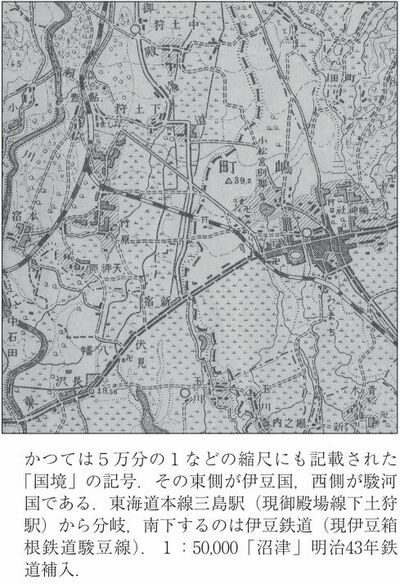

20万分の1地勢図には、これに加えて「国界」という記号があるのをご存じだろうか。かつては5万分の1などの図にも適用されていたが、今では20万分の1だけに存在する。

国といっても外国ではなく武蔵、摂津、三河、薩摩の類で、境界は都府県界と重なる部分も多いので、その場合は交互に表示する決まりである。「旧国界」ではなくてなぜ「国界」なのかといえば、古代律令制で決められた国がまだ正式に廃止されていないからのようだ。

明治4年に廃藩置県があったではないかという声が聞こえてきそうだが、これはあくまでも「廃藩」であって「廃国」ではない。

その証拠に、東北地方では陸奥国が明治元年に磐城(いわき)、岩代(いわしろ)、陸前、陸中、陸奥の5つ、出羽国が羽前、羽後の2つに分けられ、同2年には北海道が石狩や十勝、北見など11ヵ国に分けられたことを見ればよい。

ピンとこないかもしれないが、例えば小田原の町は「相模国足柄下郡小田原町をたまたま神奈川県庁が管轄している」という感覚だろう。今で言えば税務署や裁判所の管轄に近い。

明治・大正期の公文書では頻繁に国名を目にするのだが、例えば近鉄の前身のひとつである河陽(かよう)鉄道の発起人が明治26年に提出した創業願では、自らの住所を「河内国(かわちのくに)丹南郡平尾村大字平尾○○番屋敷平民某」と表現している事例からもうかがえる。

時代が進むにつれて国名表記は少なくなっていくが、戦後もしばらくの間は年輩者が国名を日常会話によく用いていたものだ。しかしそれも徐々に薄れ、今ではさすがに出身地を「相州(そうしゅう)小田原でございます」などと名乗る人は少なくなった。5万分の1地形図の記号から「国界」が消えたのは「昭和35年加除式」からである。

以上の境界記号と性格が全く異なるのが「所属界」だ。例えばいくつもの島が数多く近接して存在し、一見してその属する市町村や県がわかりにくい場合など、所属を異にする島と島の間に1点鎖線を途切れさせて描く。海に線を表示してはいても、あくまで所属を明示するための方便だから、線そのものに意味はない。

※本稿は、『地図記号のひみつ』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

『地図記号のひみつ』(著:今尾恵介/中央公論新社)

学校で習って、誰もが親しんでいる地図記号。地図記号からは、明治から令和に至る日本社会の変貌が読み取れるのだ。中学生の頃から地形図に親しんできた地図研究家が、地図記号の奥深い世界を紹介する。