1990年代半ばから2000年代初頭に就職活動をした「就職氷河期世代」は、2024年時点で30代の終わりから50代前半にあたります。今も多くの問題を抱えており、厚生労働省が様々な支援を続けています。このような状況のなか、労働経済学を専門とする近藤絢子教授は「コロナ禍の経済活動への影響が落ち着いた今、改めて就職氷河期世代に目を向けなおすべき」と語っていて――。そこで今回は、近藤教授の著書『就職氷河期世代-データで読み解く所得・家族形成・格差』から一部引用、再編集してお届けします。

就業状態の推移――世代間の差は徐々に縮まる

就職氷河期世代が学校を卒業後、現在に至るまでの就業状態や年収の推移を、「労働力調査」(総務省統計局)や「賃金構造基本調査」(厚生労働省)のデータで見ていこう。

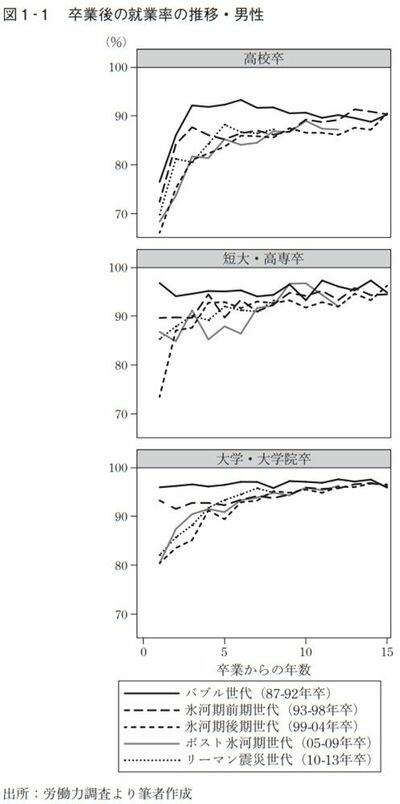

図1-1は、労働力調査の特定調査票(2001年以前は特別調査)のデータを集計して、各世代の男性の、卒業後の就業率の推移を学歴別にプロットしたものである。

<『就職氷河期世代-データで読み解く所得・家族形成・格差』より>

世代の定義は、バブル世代(87〜92年卒)、氷河期前期世代(93〜98年卒)、氷河期後期世代(99〜04年卒)、ポスト氷河期世代(05〜09年卒)、リーマン震災世代(10〜13年卒)である。

学校卒業年の翌年から15年分(ポスト氷河期世代以降は一番若い学年が2022年現在到達している年数)をプロットした。

図1-1を見てまず目につくのは、どの学歴でも、バブル世代は一貫して他の世代よりも就業率が高いことだ。

一般的に男性は、卒業直後の就業率は壮年期よりもやや低く、数年かけて上がった後は高い水準で安定するが、バブル世代は卒業直後から他の世代よりも就業率が高く、その後もずっと高いままである。

卒業直後の就業率が次に高いのは氷河期前期世代で、最も低いのは氷河期後期世代、ポスト氷河期世代とリーマン震災世代はその間にくる。

ただし、就業率に関してはおおむね5年目くらいで氷河期前期世代の水準には追い付く。これは、そもそも欧米と比較して、日本の30代男性の就業率は高いためだ。

最も低い氷河期後期世代の高校卒でも90%近く、大学卒では95%を超えている。

就業率が100%を超えることは定義上ありえないので、世代の差はそれほど大きくならない。