「供養をしたい」と思う気持ちこそが供養

お墓が一般の人たちに広がったのは明治時代だといわれています。

したがってお釈迦様はお墓には関与しておられませんが、お墓の存在が生きている人の心を癒やす役割を果たすのなら良しとしてくださることでしょう。

けれど、いつのまにかガチガチに固定されてしまった概念によって生きている人の心を曇らせているとしたら、本末転倒も甚だしいといえるのです。

改めてお伝えします。遺骨がなくても供養はできます。

故人の供養をしたいと思う気持ちが尊いのです。その気持ちこそが供養なのです。

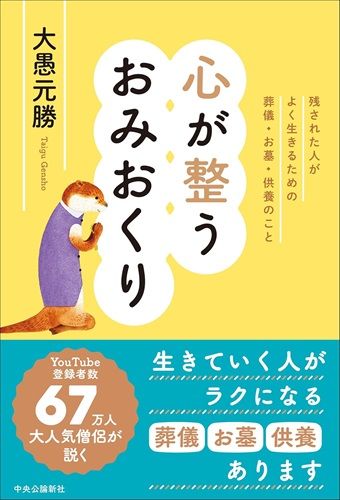

※本稿は、『心が整うおみおくり-残された人がよく生きるための葬儀・お墓・供養のこと』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

『心が整うおみおくり-残された人がよく生きるための葬儀・お墓・供養のこと』(著:大愚元勝/中央公論新社)

葬儀は亡き人のためならず。生きていく人の心をラクにする――。

愛知県・福厳寺の住職であり、YouTube「大愚和尚の一問一答」で人気の大愚和尚が、選択肢の増えた弔いの儀式から供養のありかたまで、はじめて「死別」との向き合いかたをアドバイスする一冊。

亡き人と向き合うことが、残された人が未来を生きるうえで大切な癒しになることを、やさしい言葉で語りかけます。