優勝した2008年の準決勝が一番ウケなかった

NON STYLEは、もともとスタンダードな漫才をやっていたところから「イキリ漫才」を確立しました。そして2007年、忘れもしないM-1敗者復活戦で敗退してから、さらにイキリ漫才を脱して新しいスタイルを構築しました。

「一度ボケた後、太ももを叩いて戒める」スタイルですが、劇場での反応は「なんか変わったことやってんな」という感じでした。僕らにとっては、それは今までになかった前向きの反応でした。以前、僕らが感じていた手応えといえば「ウケること」だけでしたが、それ以外の手応えもあるねんなと、ポジティブに受け止めたんです。

そして臨んだ2008年のM-1準決勝。すべてが奏功して過去イチウケた、だから決勝に行けたんやと豪語したいところですが、そうではありませんでした。

むしろ今までの準決勝の中で、この年が一番ウケなかった。2007年のほうが断然ウケていたと思います。ただ、表面的に爪痕を残すのではなく、深いところまでえぐることができたという感触を得られたのは、やっぱり2008年でした。

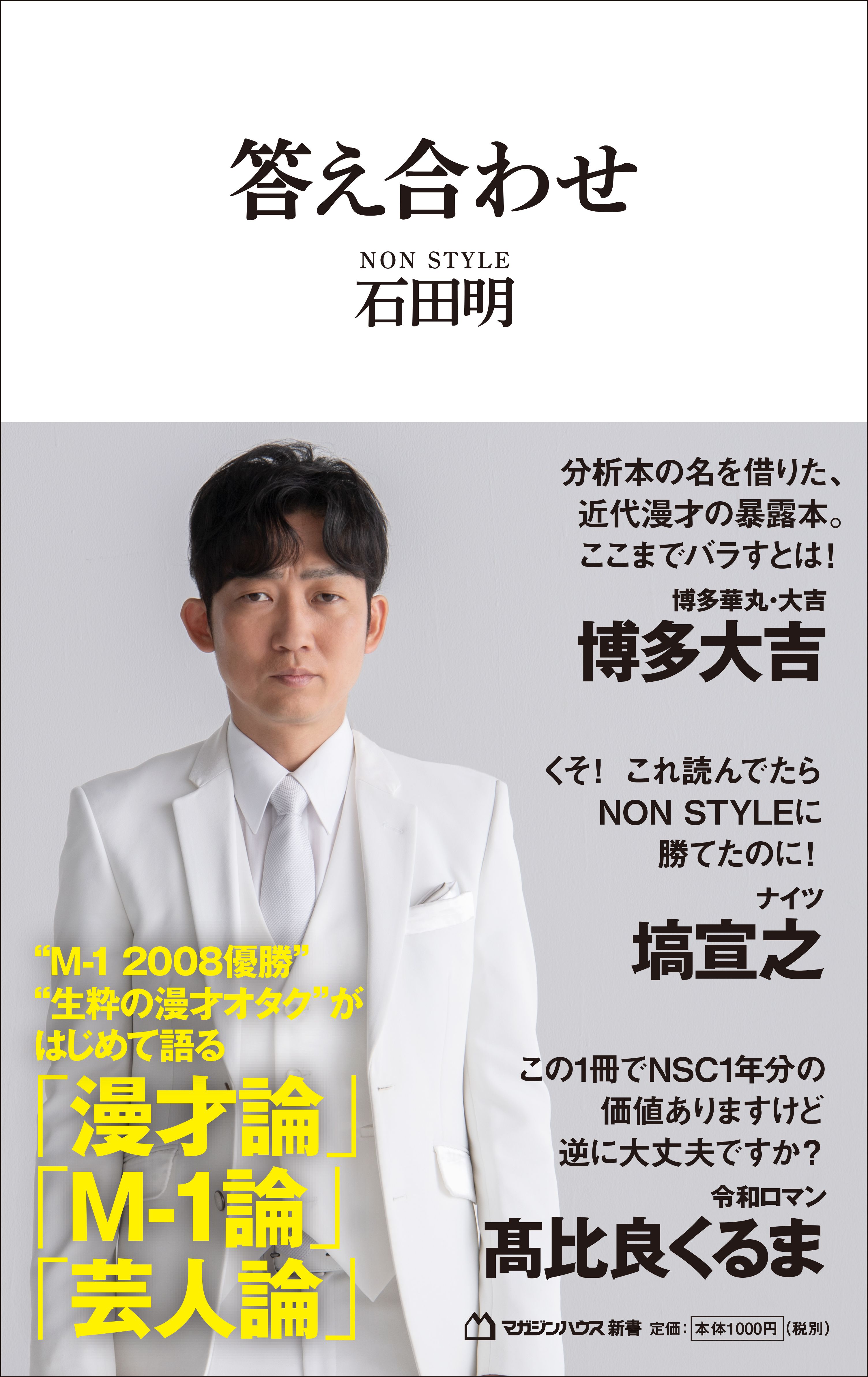

※本稿は、『答え合わせ』(マガジンハウス)の一部を再編集したものです。

『答え合わせ』(著:石田明/マガジンハウス新書)

本書は、漫才に対する分析が鋭すぎて、「石田教授」とも呼ばれている石田明さんが「漫才論」について語り尽くした一冊。「漫才か漫才じゃないかの違いは何か?」といった【漫才論】から、「なぜM-1ではネタ選びを間違えてしまうのか?」といった【M-1論】まで、漫才やM-1にまつわる疑問に「答え」を出していきます。読むだけで漫才の見方が一気に「深化」する新たな漫才バイブル、ここに誕生!