武士の名鑑を掌握した書物問屋

この重三郎の商法と比較対照されるのが書物問屋須原屋茂兵衛である。彼は丸の内地域に多く集中する大名、旗本を対象に、当時の武士の名鑑である「武鑑」出版を一手に掌握していた。

武鑑は吉原細見とともに、決して爆発的な売れゆきのでる書物ではないが、それでも毎年一定の需要の確保が約束される安定した商品である。

彼らはお互いこの確実な商品の出版を営業の基盤に据えながら、順次経営規模を拡大させ、やがて江戸を代表する地本問屋・書物問屋に発展していくのである。

※本稿は、『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』(講談社)の一部を再編集したものです。

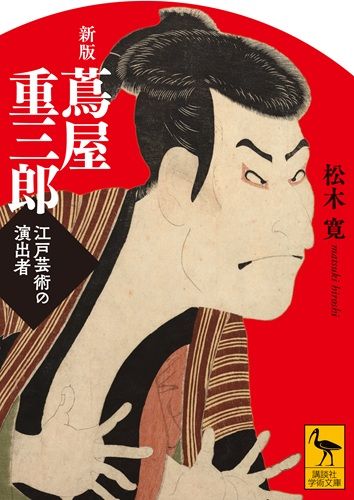

『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』(著:松木寛/講談社)

2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の主人公、蔦屋重三郎とは何者か?

作家、画家、版元仲間などのさまざまの人間模様を描き出し、この時期の文芸の展開を社会史的に捉えた意欲作にして、必読の定番書。