まず親が楽しむ

中には、「特にこれ!というほど好きなことがない」というお子さんもいらっしゃるかと思います。でも、それはその子が表に出さないだけで、もしかしたら大きな好奇心が眠っている可能性もあります。

親は、その子の特性や個性をよく観察しながら、眠っている好奇心を引き出し、育んでやることも大切ではないかと思います。

たとえば教室の生徒が課題曲に対してあまり興味を感じていないような時でも、ただちに「あまり好きじゃないのね」と判断してしまうのではなく、私が感じている曲の「良さ」を、営業マンのように「売り込む」つもりで指導します。

「この左手と右手の重なる音がとってもきれいじゃない?」「この部分の和音、ジブリのこの曲とソックリじゃない?」などと言いながら、少しでも生徒の興味を引き出すように誘いかけるのです。

この時、自分の考えを押し付けるのではなく、「あなたと一緒にこの曲の良さを共感したいんだ」という気持ちで接することが大切です。

小さい子どもにとっては特に、親が楽しそうにしていることには注意を引かれるものです。ピアノにかぎらず、子どもに何か興味を持たせたいと思ったら、子どもだけにやらせるのではなく、ぜひ親も一緒に取り組んで下さい。そして一緒に楽しんでほしいと思います。

親が楽しんでいるところを見せる、というのは子どもにとって何より興味を引く大事なきっかけになります。

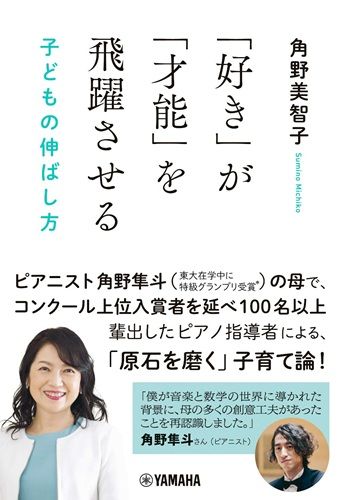

※本稿は、『「好き」が「才能」を飛躍させる 子どもの伸ばし方』(ヤマハミュージックエンタテイメントホールディングス)の一部を再編集したものです。

『「好き」が「才能」を飛躍させる 子どもの伸ばし方』(著:角野美智子/ヤマハミュージックエンタテイメントホールディングス)

「僕が音楽と数学の世界に導かれた背景に、母の多くの創意工夫があったことを再認識しました。」

――角野隼斗さん(ピアニスト)

角野隼斗さんの母にして、コンクール入賞者を延べ100名以上輩出したピアノ指導者である著者による、「原石を磨く」子育て論。