「やってくれない?」

「中央公論」の編集部にいた河野通和のもとに、富岡多惠子から突然電話がかかってきたのは1992年4月のことであった。休職して1年間アメリカの大学で教鞭を執っていた河野は、前年の秋に嶋中鵬二社長から呼び戻されたばかりで、富岡と言葉を交わすのはひさかたぶりだった。挨拶のあと、その当時話題になっていた『男流文学論』について「面白かったですね」と感想を告げると、作家は用件を口にした。

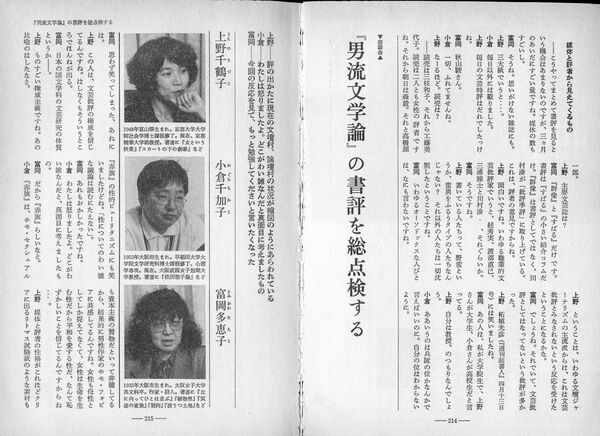

「そう? これについての書評をひとあたり、このメンバーで論じようと思ってて。どこで掲載しようかと思ったとき、そうや、そうや、アメリカから白馬に乗った王子さまが帰ってきたと、あんたのこと、思いついたの。やってくれない?」

河野は即答した。

「ああ、それは喜んで。やりましょう」

富岡は「本当? 大丈夫?」と念を押してきたが、河野の返事は変わらなかった。

男性作家の作品の読み直しをしようと考えたとき、富岡はつきあいのあった出版社のなかから文芸誌を持たない筑摩書房に声をかけている。その危険性がわかっているだけにできるだけ編集者に負担を強いず、なおかつ信頼できる編集者がいる場所をと頭をめぐらせたはずだ。書評を批評するときも、それは同じだったろう。

河野は、東大で文学研究会の部長だったころから、53年生まれの自分より18歳年上の作家のファンだった。詩は面白かったし、最初の小説『丘に向ってひとは並ぶ』に衝撃を受け、それから富岡作品を愛読してきた。篠田正浩や粟津潔と映画をつくり、坂本龍一とレコードを出すなど作家の仕事ぶりは実にカッコよかった。エッセイも見逃さないように気をつけていた。

中央公論社に入社し、「婦人公論」に配属された78年の秋、「庭にゴロゴロ、アートの残骸が転がっている家や」と教えられた玉川学園の自宅へ出かけて、秋の臨時増刊のための短編小説を依頼した。渡された作品は、上京時の下宿屋に材をとった「十二社の瀧」。富岡の前で、40枚の原稿を読みはじめた25歳の新米編集者は、緊張してなかなか読み進められなかった。そこへ、三島由紀夫から最後の原稿を受け取った伝説の編集者、「新潮」の小島千加子がやってきて、一挙掲載の長編『三千世界に梅の花』(1980年)の300枚か400枚かある原稿用紙の束を受け取るなり、サラーッサラーッとすごいスピードで読んでいった。慌てた河野が思わず富岡の顔を見上げると、ふたりの真ん前に座っていた作家は、「どや、これがプロや」と嬉しそうに笑ったのだ。

河野にとって忘れられない、大好きな富岡の思い出である。