世界的に高く評価されている日本の医師制度。しかし、OECDの医療統計によると、人口1000人あたりの医師数は、日本は2.6人。OECD37か国の平均である3.7人を大きく下回ります。日本国内では近年、医師不足や診療科の偏在、医学部受験の加熱など、さまざまな問題が表面化してきました。そのようななか、千葉大学医学部在学中に国家公務員総合職採用試験に合格し、現在は慶應義塾大学医学部特任助教でもある、医師の木下翔太郎さんは日本の医療の現在地をさまざまなデータから俯瞰。いびつな構造を指摘します。そこで今回は、木下さんの著書『現代日本の医療問題』から、一部引用、再編集してお届けします。

日本は美容医療の盛んな国

韓国では美容整形が盛んで、医療ツーリズムにも貢献していることを前節で紹介しました。しかし、近年では、外科系など美容整形以外を専門としていた医師が、過酷な働き方から逃れるために、美容整形に転科するという傾向が続いており、医師の診療科偏在に拍車をかけている状況があります。

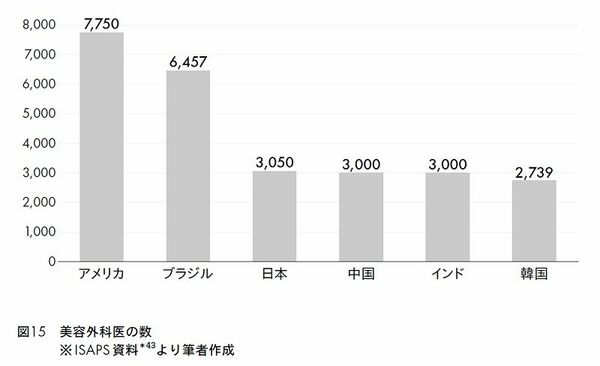

実は、こうした現象は韓国だけでなく、日本や中国でもみられています。実際に、国際美容外科学会(ISAPS)が2024年6月に公表したグローバル調査によると、美容整形手術は世界的に増加していますが、美容外科医の数では、日本(第3位)、中国(第4位)、韓国(第6位)と、東アジア地域が目立って多いことがわかっています(図15)。

『現代日本の医療問題』 (著:木下翔太郎/星海社新書) 図を拡大

これらの国々に共通する点として、診療科の選択に関する規制がほとんどないことから、なりたい診療科になることができ、診療科を変更することも容易であること、外科系などで医師不足により労働環境が厳しい状況が続いているということがあります※1 。

日本が美容外科医の数で世界第3位と聞くと驚かれる方も多いのではないでしょうか。

こうした医師数のカウントは、美容外科の定義や調査方法によって大きく変動するため、ISAPSの調査が実態を正確に表しているかどうかという点では議論があるかと思いますが、こうした調査では、日本は海外と比較して美容医療への抵抗が少なく、盛んな国として以前からみられてきたようです※2。