武智鉄二との出会い

日本中がバブル景気に湧く1987年8月、富岡多惠子は東京お濠端の国立劇場で上演されていた近松座「けいせい仏の原」に出向き、武智鉄二とはじめて対面した。

歌舞伎の再検討を目指した前衛的な演出、「武智歌舞伎」で中村扇雀(後の四代目坂田藤十郎)ら関西歌舞伎の若手俳優を育て、稀代の演出家として知られる武智鉄二。古典芸能に精通し、映画界にも進出して谷崎潤一郎原作「白日夢」や、わいせつ議論で話題になった「黒い雪」など問題作を発表する一方で、自民党から参院選に出馬するなど、毀誉褒貶の激しい昭和の傑物である。

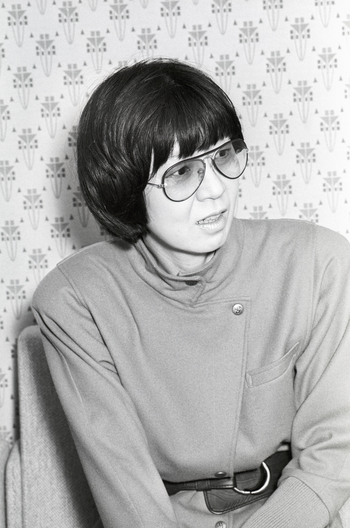

富岡は10代のころに武智歌舞伎を見ており、篠田正浩監督作品で近松の浄瑠璃を映画台本にするなかで、武智の著書から多くを教えられて、「思想家」武智鉄二に興味を抱くようになったという。初対面で、評伝を書かせてもらいたいと告げている。3カ月後に対談に招かれて対談集を刊行することになるのだが、武智は対談後に病に倒れ、亡くなってしまう。

このころ作家は、会う人会う人に武智のことを夢中で話したものだ。編集者はもちろん、出会ったばかりの心理学者、小倉千加子にまで「あんた、ナンバて知ってるか」と、武智歌舞伎の基礎となる、農耕民族である日本人本来の動作、右手と右脚、左手と左脚が同時に出る動きをやってみせたりした。

〈人間を感動させる芸能・芸術とふたたび出会うためには、「ナンバ」の理論化は必定のものだっただろう。それは、芸能の原点が「農の原理」に立っているとの確認であった〉(武智鉄二、富岡多恵子『伝統芸術とは何なのか--批評と創造のための対話』、1988年)

対談本の校閲と脚注を引き受けたのは、富岡が武智鉄二と邂逅した瞬間、そこにいた、のちに作家となる松井今朝子である。松井は早稲田大学演劇科の修士を修了して松竹で歌舞伎の企画制作に携わったあと、当時は編集プロダクションを興していたが、武智に乞われて演出助手を務めていた。「けいせい仏の原」の台本には、木下順二と並んで松井の名前がある。