「ヘタな真似やね」

伊藤比呂美が富岡多惠子にはじめて会ったのは、「現代詩手帖」の特集「〈女性〉詩と性の複数性」の巻頭対談の席、ロサンゼルスオリンピックで女子マラソンが正式種目となった1984年の初夏だった。世間は、「グリコ事件」で騒がしかった。

15ページにわたる対談は、詩と女性詩人とフェミニズムをめぐって行われた。女の書く詩は今も昔も十把ひとからげにされているとして、1年前に『藤の衣に麻の衾』を上梓していた作家は、こんなことを話している。

〈男でも女でもないと同時に、男でもあり女でもある、アンドロジナスですよね。両方の性を持ってるわけで、「女の子」に詩なんて書けないですよ〉(現代詩手帖」1984年7月号)

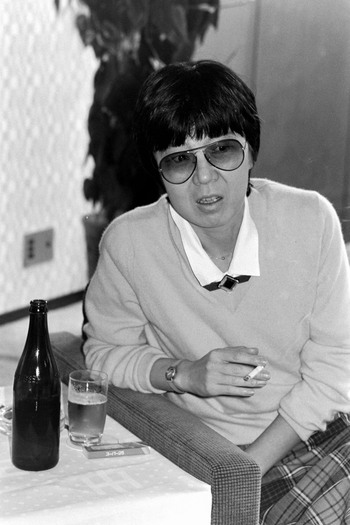

出産を経験したばかりだった伊藤は29歳で、「富岡さんの真似して書いてきました」と挨拶すると、49歳の富岡は「ヘタな真似やね」と返してきた。

69歳になった伊藤は、アハハハと笑って振り返る。

「その言葉を聞いて、ああ、これで自由に書けるんだと思って、ありがたかったですね。とにかく会えて、すっごく嬉しかった。まだそんな嫌なひとじゃなかったんですね~」

伊藤にとって、すべてが富岡多惠子からはじまっていた。詩も、フェミニズムも、文楽も、読むもの見るものなにもかもがだ。決定的な衝撃は、詩を書きはじめて1、2年がたった20歳のころ、思潮社が池袋パルコに出店していた「ぱるこ・ぱろうる」で目をとめたケバケバしい表紙の『厭芸術反古草紙』だった。富岡が70年に出した最後の詩集を、伊藤は5年たって見つけたのである。最初の「ひと恋いぶし」から、心をわしづかみにされた。

伊藤は色褪せた詩集のページを開けて、「ひと恋いぶし」の最後を読み上げた。

〈流れ流れていきつく先は/どこだどこだ/もいちど死ぬことかなわぬとすれば/流れ流れていきつく先は/どこだ〉

「ここが終わりですが、ここで終わらなくていいというか、どこまでも続く感じでしょ。現代詩って、言葉を練って、粋を尽くしてコンパクトにまとめてあるのが多いです。白石(かずこ)さんはちょっと違うけれど、戦後の現代詩を牽引した荒地派も吉原幸子も吉岡実もキュキュッとまとまっている。でも、富岡さんってダラダラしていて掴みどころがないんです。詩としての形のない、詩としては大変だらしないとも言えるんだけど、あの言葉の無機質さ」

再び、声に出して中盤を読み上げる。

〈そのまんまずっと/そのまんまずっと/幾久しゅう/おめでとうございます〉

「突然他の言葉が出てきて世界がわぁーと広がってまた元に戻って、また違う言葉が入ってきて、1粒で3度美味しい。しかも、五七調をヘンに使ってあるのが大きな魅力です。五とか七を排除しようとする力が大きいのが現代詩で、私も五七調は嫌いだったのに、見たことのないリズムや言葉がだらだらと流れていって、それが『語り』ということも知らなかった私には、ぐぅの音も出ないところがありました」

そこには反現代詩性も時代の動きも感じとれ、同時に今まで背を向けていて聴こうとも知ろうともしなかった日本の土着の伝統、忘れていた世界、歌謡曲や浪花節や文楽があったのを、伊藤はあとになって知ることになる。

「書けるものならこういうものを書きたいと思いましたね。富岡多惠子にハマりぬいて、富岡多惠子とあったらなんでも読むみたいになっていきました。あの時代の若い女の詩人に『誰、読んでる?』と訊ねると、みんな、富岡多惠子でしたよ」