働き方改革の二重の矮小化

こうしたことが起こる理由は、働き方改革の「二重の矮小化」にあります。

2019年4月、改正労働基準法が施行され、大企業に時間外労働の上限設定が導入されました。青天井と言われてきた日本の長時間労働に、ようやく「上限」が設定されたのです。これは一つの歴史的なメルクマールでした。

しかしこのとき、企業の現場での働き方改革は、労働生産性の向上といった本質的な内実を伴う変化ではなく、単なる「労働時間上限設定への対応」へと矮小化されてしまいました(第一の矮小化)。働き方改革は「働く時間」改革になったのです。

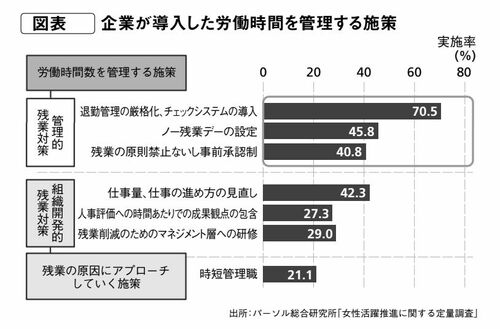

多くの企業では、残業の原則禁止やノー残業デーの設定といった「労働時間を上から管理する施策」が続々と行われました。例えば2022年のパーソル総合研究所の調査でも、「退勤管理の厳格化、チェックシステムの導入」は7割の企業が、「ノー残業デーの設定」「残業の原則禁止ないし事前承認制」は4割以上の企業が実施しています(下図表)。