2030年のコンビニ

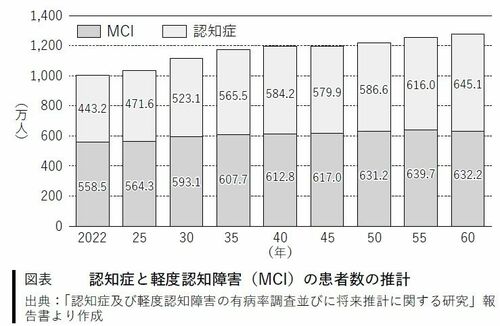

厚生労働省の研究班(代表者:二宮利治・九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野教授)は、軽度認知障害(MCI)の患者数の推計を行った。ちなみに、ここで推計されている認知症の患者数は、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症、前頭側頭型認知症など、さまざまなタイプの認知症を含んでいる。日本人の認知症の各タイプの割合は、厚生労働省の資料によると、アルツハイマー型が約68%、脳血管性が約20%、レビー小体型が約4%、前頭側頭型が約1%となっている。

これに対しMCIはほとんどがアルツハイマー型認知症の前段階で、多少の記憶障害などはあるけれども日常生活には支障が出ていない人たちを指す。なお、MCIの中には、アルツハイマー型認知症に移行する人もいれば、正常な状態に戻るか、認知症にはならずに余生を全うする人もいることが分かっている。

2030年に推計通り認知症患者数が523万人もいるとすれば、コンビニは、今のように若者がたむろする場ではなく、夜中に徘徊する老人たちのたまり場になるかもしれない。

「うちではご飯を食べさせてもらえなくてね」

「わしはまだ20歳だから、人生これからよ」

食事をしたのも忘れて愚痴をこぼし合い、とんちんかんな会話をする高齢者たちが、デジタル技術を活用し店舗スタッフなしに運営する無人コンビニの前に座り込むようになる日も近い。

しかも、その中に一人でも前頭側頭型認知症がいたらトラブルが起きかねない。全国で1%ならそれほど多くないじゃないかなどと考えるのなら大きな間違いだ。前頭側頭型認知症のパワーは尋常ではなく、周囲の人を振り回し続ける。つまり、“ご近所トラブル”が、日本のあちこちで起こるようになるということだ。前頭側頭型認知症は原因が分かっておらず、私も含めて、誰もがなるリスクのある認知症だから他人事ではない。もしかしたらあなたが、2030年には、街では有名なトラブルメーカーになっているかもしれないのだ。