日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(NHK総合、日曜午後8時ほか)。ドラマが展開していく中、江戸時代の暮らしや社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「謡曲『鉢の木』」について。この連載を読めばドラマがさらに楽しくなること間違いなし!

謡曲「鉢の木」

前回はドラマで悲しい最期を迎えた佐野政言の“佐野氏”について解説をいたしました。

そのほか、佐野を名乗る日本史上の有名人といえば、謡曲「鉢の木」が想起されます。

鎌倉時代のある寒い雪の夜、佐野源左衛門常世の家に、旅の僧侶が訪ねてきて一夜の宿を所望しました。

一度は断った常世でしたが、降りやまぬ雪を見て思い直し、何のもてなしもできないが、と僧を招き入れました。

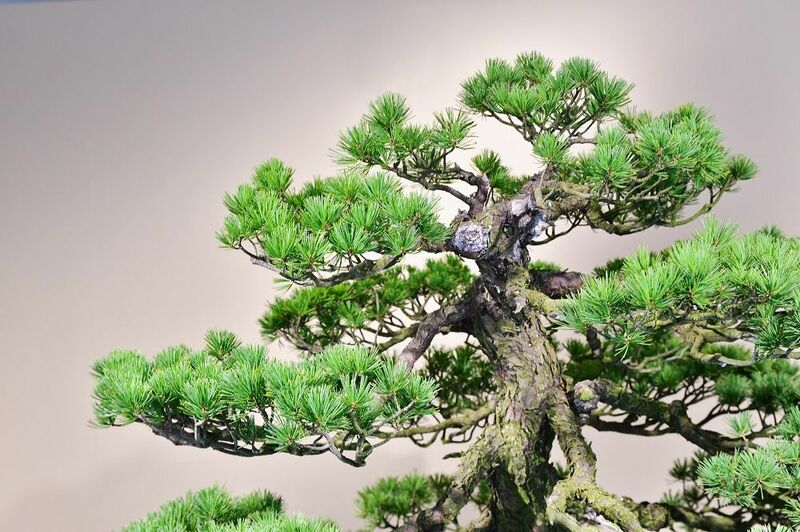

困窮していて、恥ずかしながら食べるものがない。せめて暖をとっていただければと秘蔵の松・梅・桜の盆栽をおしげもなく火にくべ、常世は語ります。

御家人である自分は、かつてはこの辺り一帯を治める身であったこと。一族に押領されて領地を失い、すっかり零落したこと。それでもいざ鎌倉となれば、鎧兜に身を固め、やせ馬に跨がり、いち早く馳せ参じる覚悟であること。

次の日の朝、雪は止み、僧侶は南に向けて旅立っていきました。