継続的に発生するコスト

予期しない出費も多い。介護用ベッドや車椅子などの介護用品、住宅改修費用も無視できない負担になる場合がある。

自宅で介護を続けるために家の中の段差をなくしたり、手すりを取り付けたりするなどの住宅改修を行う必要が出てくることはよくある。これらの改修には介護保険による助成もあるが、ある程度の自己負担も必要になる。また、介護が長期化することで、介護用具の買い替えやメンテナンス費用もかかる。これらは一度きりの出費ではなく、継続的に発生するコストだ。

介護をしている家族の負担感が積み重なると、家庭内での軋轢(あつれき)が生じることも多々ある。最悪の場合は、介護者自身の健康状態が悪化し、新たな医療費や介護費用が発生するという負の連鎖に陥るリスクもある。

こうして、介護にかかるお金は、介護サービスに対する直接的な支出だけでなく、家庭全体の経済状況や生活の質に大きな影響を及ぼす複雑な問題である。

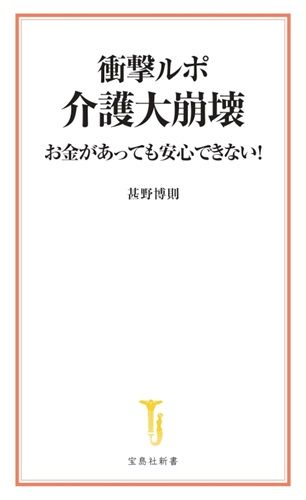

※本稿は、『衝撃ルポ 介護大崩壊 お金があっても安心できない!』(宝島社)の一部を再編集したものです。

『衝撃ルポ 介護大崩壊 お金があっても安心できない!』(著:甚野博則/宝島社)

絶望的な人手不足、高齢化する介護職員、虐待を放置する悪徳施設、介護保険と介護ビジネスを食い物にする輩――。

「団塊の世代」が全員75歳以上になる2025年は「介護崩壊元年」とされるが、現場ではすでに崩壊は始まっている。

タブーな介護現場のリアルを、実例とともに徹底レポート。