カフェインの吸収と代謝や解毒

お茶やコーヒーに含まれているカフェインですが、食品などから抽出・精製されたものは、医療用医薬品として使用され、劇薬にも指定されています。カフェインは、摂取後素早く大部分が体内に吸収されます。ただ体内に吸収されるスピードには個人差があり、速い人では30分で血中濃度が最高値に到達しますが、遅い人では120分かかります(1)。

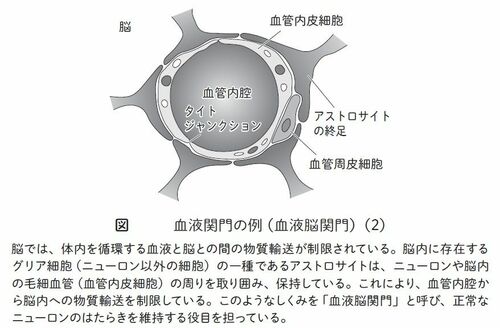

私たちのさまざまな臓器には、血管の中を流れる毒物などの有害物質が血流を介して臓器内に容易に流入してこないようにするために調節するしくみがあります。このしくみを血液関門と呼び、脳、胎盤、乳腺、精巣に血液関門があります(下図)。しかしながら、カフェインはこれらの関門を容易に通過します(3)。そのため、脳に届いて作用します。また乳腺にも届くため、母乳を介して乳児がカフェインを摂取することもあります。

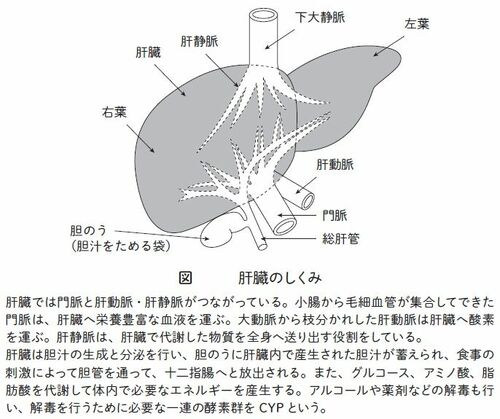

私たちが毎日摂取する食事に含まれる栄養素は、消化管から肝臓をつなぐ門脈を介して肝臓に輸送されます。そして、肝臓に存在する何百種類もの酵素によって分解され、分解されて得られた物質を用いて他の物質の産生を行います。これらの一連の過程を代謝と呼びます。一方で、肝臓には、私たちの体にとって有害な薬剤や食品添加物、細菌などの病原体も運ばれ、無毒化が行われます(下図)。

また、今回取り上げたカフェインも肝臓で無毒化されます。この一連の過程を解毒と呼びます。この解毒は、肝臓にある薬物代謝酵素、シトクロムP450(CYP<シップ>)によって行われます。このCYPは、異物を解毒して、水に溶ける物質へと分解し、尿として排出するために日々活躍しています。

ヒトには約60種類ものCYPが存在します。カフェインはそのうちのCYP1A2によって分解されます。CYP1A2によって分解されカフェインの血液中の濃度が半減するまでの時間は、約4時間だといわれていますが、これには個人差があり、2─8時間程度だと考えられています(4)。

また、CYP1A2はエタノールの代謝、つまりお酒の代謝・解毒にも重要なはたらきをしています。酔いざましにコーヒーを飲むことも多いかもしれませんが、実は飲酒後のコーヒーは、エタノールの分解だけでなく、カフェインの分解を遅らせることになるため、避けるべきです。ましてや、飲酒しながらコーヒーを飲む、焼酎のコーヒー割などはいちばんよくありません。

一方、たばこに含まれるニコチンにはCYP1A2遺伝子の発現を誘導する作用があるため、習慣的に喫煙をしている人はカフェインの解毒能力が高くなっています。ヘビースモーカーといえば、コーヒーをたくさん飲んでいるイメージですが、その裏にはこのような理由があったのです。