とある神主のお土産

それでは、武士以外の人々はどんなお土産を買ったのだろうか。

三河国渥美郡大崎村は旗本中島与五郎が治めていた。領主の中島家は旗本でありながら参勤交代をする「交代寄合」であった。ただし石高はわずか607石で、他の大身の交代寄合とは異なり、年末に参府して正月に将軍への挨拶をし、名産の串アサリを献上して帰村するということを数年おきに繰り返していた。そのため江戸に屋敷はなく、中島一族は大崎陣屋に居住していた。

天保9年(1838)、大崎村にある八幡社の神主辻村正朋(まさとも)は、遠江の神主二人とともに江戸へ旅に出た。徳川将軍は特定の寺社に対し領地を安堵するために朱印状を発給していた。この朱印状は将軍の代替わりごとに更新されたが、各地の寺社の住職や神主はその手続きのために江戸へ出なければならなかった。

なお、辻村は三河吉田藩士の家に生まれ、代々大崎八幡社の神主を務める辻村家へ養子に入ったため、吉田藩士や吉田藩領内の文化人たちとも交流があった。

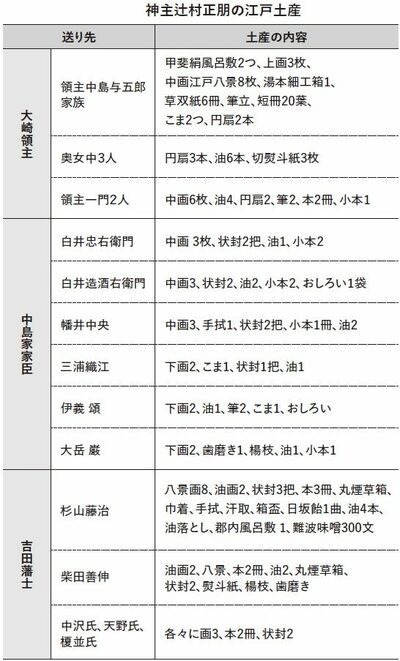

辻村は道中や江戸滞在中に使った経費を細かく記録しており、その中に中島家や親戚の吉田藩士へのお土産が記されている(図2)。

中島与五郎とその妻子へは甲斐絹(かいき)の風呂敷や江戸八景の浮世絵、箱根の寄せ木細工、絵草紙、こまなどを買った。実家の吉田藩士杉山家へは同じく江戸八景などを買っている。郡内風呂敷も甲斐絹風呂敷と同じものであろう。その他、巾着・手拭・汗取などの日用品や道中で購入した日坂(にっさか)飴も贈っている。「上画・中画・下画」とは浮世絵のランクであろう。

本・小本といった書籍も買ったようである。蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)を主人公にした大河ドラマで江戸時代の出版業界が注目されているが、江戸で盛んに出版された様々な印刷物がお土産品としても重宝されていたことがわかる。

辻村のお土産は、先ほどみた参勤交代に関連した武士のお土産と異なり、種類も豊富で華やかに見える。このように、浮世絵や本などのかさ張らない印刷物、普段使いできる文房具や小物雑貨、日持ちする道中の名物は、なかなか旅に行けない地方の人々にとっては江戸を身近に感じられるありがたいお土産だったことだろう。