江戸時代の参勤交代は、幕府が大名の力を削ぐための施策であったなどとされ、マイナスのイメージが強いものでした。しかし、豊橋市美術博物館学芸員の久住祐一郎さんは、「近年大きくその定説が変わった」と語ります。そこで今回は、久住さんの著書『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』から一部を抜粋し、近年研究が進んだ参勤交代の実態を明らかにしていきます。

質素なお土産

旅の楽しみの一つにお土産がある。現代はどこにいてもネットで好きなものを注文して自宅へ届けてもらうことができるが、旅先で土産物ショップをまわって何を買おうか悩むのも楽しい。

江戸時代の人々にとって旅は身近になったとはいえ、気軽に行けるものではなかった。送り出す側は道中の無事を願って餞別(せんべつ)を渡し、旅に出た人は旅先でお土産を買い求め、無事に帰った後は旅先での土産話とともに餞別の返礼としてお土産を渡した。

江戸勤番中の藩士たちには休日はあったが、私用での外出には制限があり、基本的には江戸藩邸から半径2キロメートルほどが生活圏になっていた。限られた時間を有効に活用するため、店の場所や品物の相場は藩士たちの間で共有され、あらかじめ目星を付けてから買い物を楽しんだ。

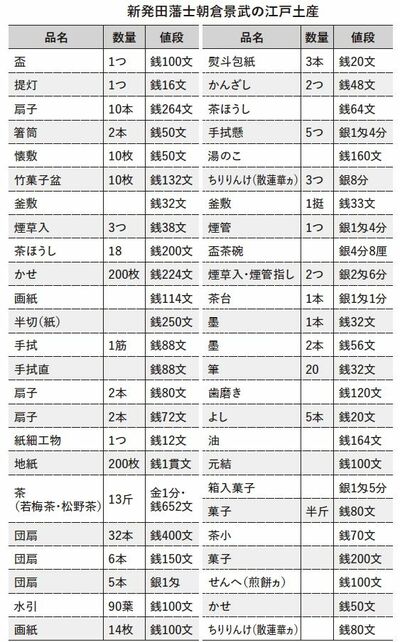

新発田藩士朝倉景武(かげたけ)は、文政元年(1818)5月に参勤の御供で江戸へ詰め、翌年7月に新発田へ帰った。この勤番中に様々な図1のような土産を買い、藩士や寺院ら47人へ配った。紙類や扇子・団扇・歯磨きなどの安価な日用品が多く、全体的に質素な品目が並んでいる。

<『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』より>

文化13年(1816)に江戸への使者を務めた郡山藩士の豊田与一左衛門は、国元の藩士ら23人へお土産を買って帰った。その内容は、扇・扇子・墨・五倍子(ふし)の粉(お歯黒の染料)・風呂敷などで、やはりほとんどの人に扇または扇子を贈った。

江戸時代中期頃にはどの藩も倹約令を出しており、過度な贈答は控えるように指示されていたこともあり、参勤交代の江戸へ出てきた武士たちが買うお土産も質素なものになっていた。