日本に帰って日本人としてフランス料理を作ろう

僕が「アラン・シャペル」の厨房で作ってきた料理は、正真正銘のシャペルの料理だ。でもそれじゃダメなんだ。なぜなら僕は日本で生まれ育った日本人だから。

ムッシュ・シャペルはそれを見抜いていた。だからこその「セ・パ・ラフィネ」だ。「フランス人になりすましてフランス人の料理をコピーしているだけ。お前日本人だろ? なにかっこつけてるんだ」――あの人はきっとこんなふうに言いたかったのではないか。

「かたちだけ」つまり「魂がこもっていない」。

そう言われてみれば思いあたることがあった。仔牛の腎臓や睾丸といったフランスではポピュラーな素材を使った料理を作りながら、僕は違和感を覚える自分の心に蓋をしていた。あのとき本音ではこう思っていたのだ。

こういうのって、本当にうまいんだべか――。

もう日本に帰ろう。帰って自分の料理を作ろう。フランス人になったような気分で作るフランス料理はきっぱり捨てる。日本人としてフランス料理を作るんだ。

こうして僕は、「アラン・シャペル」を最後に料理修業を切り上げ、東京に舞い戻ってきた。

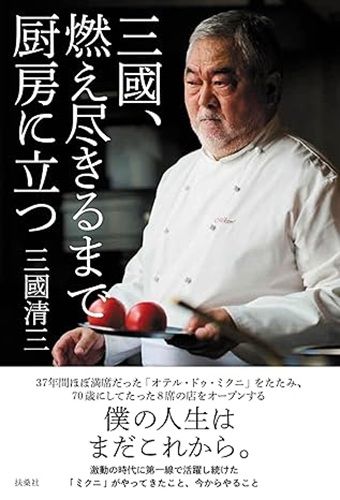

※本稿は、『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』(扶桑社)の一部を再編集したものです。

『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』(著:三國清三/扶桑社)

三國は料理人として、経営者として、「ミクニ」をどう育て、グループを大きくしてきたのか。

激動の昭和、平成、令和を超えた、正面突破の生きざまに迫る渾身の自伝。