企業の危機管理という面からは最善の選択

事件が起きてしまってから、とにかく真摯に心を込めて時機を逸することのない対応を心がけてきたが、やはり食べ物を扱う店にとって、食中毒事件の影響は大きすぎるほど大きかった。

食中毒で営業停止というのは、その間、売上が1円も上がらないという実質的な大変さはもちろんあるが、失った信用を回復することのほうがはるかに大変だったように思う。

また、ひとつの店で起きたことであっても、グループ全体が少なからず影響を受け、グループ全体のイメージダウンを招きかねないということも感じた。

僕個人は以前からバッシングを受けることも多く、対応にはかなり慣れてはいたのだが、店やグループ全体に対する攻撃的な書き込みが一時かなり増え、社員が、そしてお客様が、これを読んでどう感じるのか、と不安になったこともあった。

しかし、なんであれ、どんなに騒がれたとしても、それが悪質なものでなければ一時的なもので終わる。このことは今回身をもって知ることができた。

かなり叩かれたけれど、どんなに叩いても、新しい材料がほとんど出てこなかったからか、自然に事態は収束していったのである。

人は悪質ではないものを、いつまでも叩いたり追いかけたりしないものなのだと改めてわかった気がする。

今回のケースは、もちろんお客様に迷惑をかけた責任は大きいとはいえ、こちらの明らかな落ち度は最後まで見つからなかった。

だから、あのとき僕は保健所のやり方に納得はまったくしていなかったのだが、それでも、営業停止を粛々と自分たちから受け入れた。

受け入れる必要はなかったと言う人もいる。

しかしあそこで、お客様に対して責任をとるという形ですべて受け入れたことは、一企業の危機管理という面から考えても、よい選択だったのではないかと今は思っている。

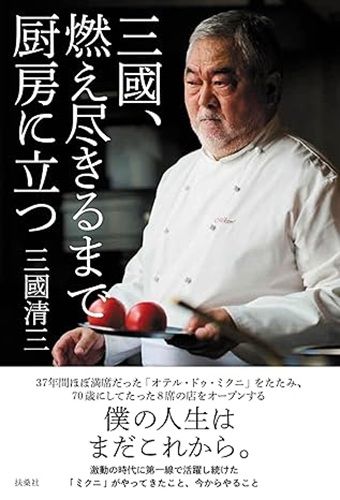

※本稿は、『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』(扶桑社)の一部を再編集したものです。

『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』(著:三國清三/扶桑社)

三國は料理人として、経営者として、「ミクニ」をどう育て、グループを大きくしてきたのか。

激動の昭和、平成、令和を超えた、正面突破の生きざまに迫る渾身の自伝。