自分はまたしても、おかしな心持ちになっていました。

こうして、このタモツさんという人の際限ないお喋りを聞いていると、自分の中で強張っていたものが次第にほぐれていき、いつかもこうして気分が安らいだことがあり、このお喋りをいつまでも聞いていたいと思ったことがあると感じました。それはもしかして、この人の言うように、自分がテツという犬の生まれ変わりだからではないか、と信じたくなってきたのです。この世の真っ当な時の流れに抗って──。

そうでなければ説明がつきません。見ず知らずの人が、いきなり自分に話しかけてくるなんて。

そうでなければ、あり得ないことでした。

✻

「飯を食いに行こうと思ってたんだけど、一緒にどうかな?」

タモツさんはそう言うと、自分の返事を聞く前に商店街のゆるやかな坂をおりていきました。

「映画が好き?」とこちらを振り向かずにそう訊いてきて、

「好きです」と答えると、

「それはよかった」と笑いながらそう言ったのが後ろ姿でも分かりました。この人は少しばかり変わったところがあるかもしれないけれど、決して悪い人じゃない。

(自分には分かる)

まるで靴屋のテツにいつのまにか自分は成りかわっていて、そのせいか、この町へ来て、どのくらい時間が流れたのか分からなくなっていました。

街灯がともされているのに気づいて夕方が始まっていたのを知り、踏切にさえぎられて立ちどまっていると、二両きりの路面電車が仕事帰りの人々を乗せて通り過ぎました。

踏切が上がって駅の向こうへ出ると、そちらにはもう商店街はなく、駅前から広くも狭くもない一本道がつづいていました。

急に陽が落ちて、あたりが暗くなったように感じます。

夜が始まろうとしていました。

はたして、こんなところに食事をするところがあるのだろうかと訝しんでいると、

「陽が暮れると開く食堂があってね──」

こちらの胸の内を読みとったかのようにタモツさんが言いました。

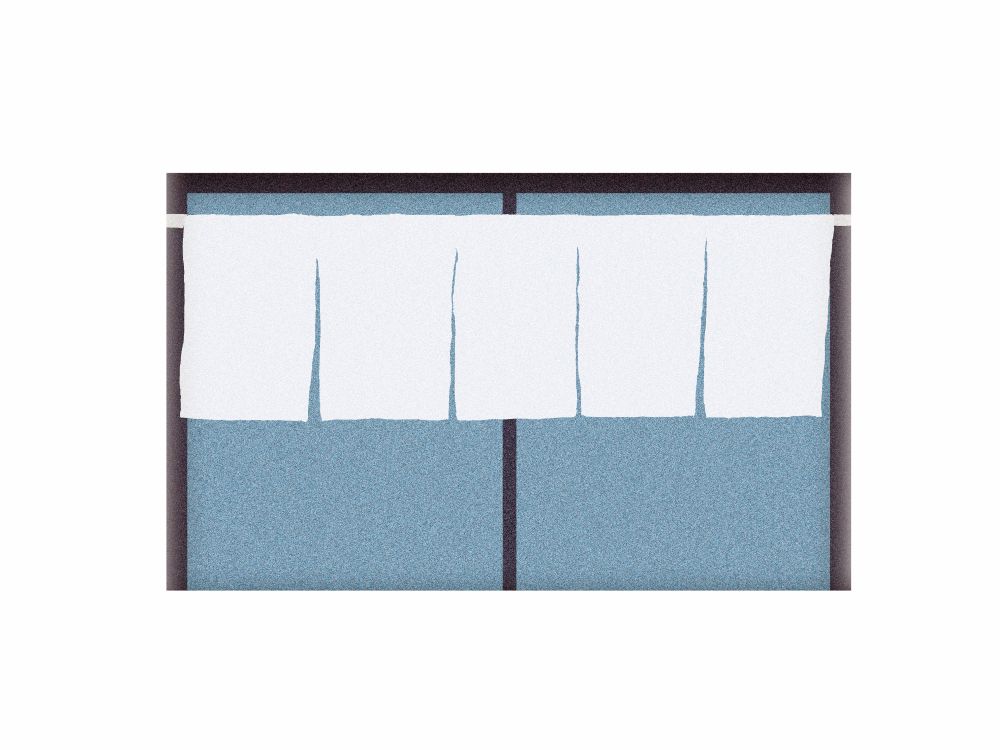

「まったくおかしな食堂で、暖簾が真っ白で名前もない」

そのセリフが、その夜の開幕を告げる合言葉であったかのように、どこからか一陣の風が吹いてきました。

一本道は十字路に差しかかっていて、自分があらかじめ地図で確認したとおりであれば、その十字路を構成する四本の道は、それぞれ東西南北にのびているはずです。風はその四本のいずれからも吹いてくるようで、十字路の真ん中でぶつかり合った四つの風が小さく渦を巻いていました。路上の塵芥を巻き上げ、十字路の角ではためいている真っ白な暖簾が、巻き上げられたものをことごとく撥ね返しています。

「人呼んで、つむじ風食堂──」

タモツさんが風にはためく白い暖簾をまぶしそうに見ていました。