鉄道代替BRT路線

BRTは、海外では都市内で専用車線を高速で運行する高度なバスシステムとして発展してきたが、日本では、むしろ地方のローカル線の代替交通機関として導入されたという経緯がある。

JR東日本では、東日本大震災で大きな被害を受けた気仙沼線と大船渡線の一部区間をBRT路線に転換して運行している。

気仙沼BRT線は、震災の翌年、2012年(平成24年)8月20日に不通になっている鉄道の代行輸送として運行を開始し、12 月22日に正式に路線バスとして本格運行を開始した。大船渡BRT線は、2013年3月2日から運行している。気仙沼BRT線の運行は宮城交通の地域子会社のミヤコーバスが担当し、大船渡BRT線の運行は、岩手県交通が行っている。

JR東日本は、これらの路線をBRTのモデルケースとして力を入れており、駅構内を発着場として乗り換えの便を図り、またバスロケーションシステムも導入されている。

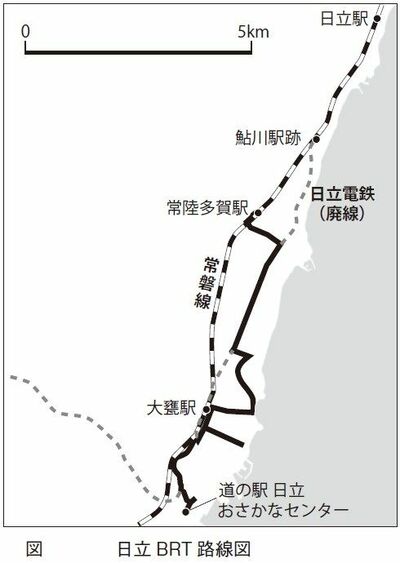

また茨城県では廃止になった日立電鉄と鹿島鉄道の廃線跡地を一部バス専用道として活用し、それぞれ「日立BRT」「かしてつバスBRT」となった。

日立BRTは、2005年に廃止された日立電鉄の線路跡を一部使って、運行している。2013年に第1期区間として道の駅日立おさかなセンター〜大甕駅東口間で運行を開始、2018年には一般道経由で常磐線常陸多賀駅まで運転区間を延伸した。2019年4月に線路跡の整備が完成したのにともない、道の駅日立おさかなセンター〜常陸多賀駅までの本格運行を開始した。現在は、茨城交通が運行している。

かしてつバスBRTは、2007年に廃止された鹿島鉄道の線路跡を整備して、まず2010年8月に実証運行を開始。2012年度に本格運行に移行した。平日石岡駅発36便、小川駅発石岡駅行き36便で、朝夕は1時間に4本運転する。一部は、旧鉄道区間を越えて鹿島臨海鉄道の新鉾田駅や茨城空港まで直通する。関鉄グリーンバスが運行している。

最近の例では、JR九州の日田彦山線が水害で被災して長く運休していたが、2023年(令和5年)8月「日田彦山線BRT」(ひこぼしライン)として運行を再開した。BRTは、日田彦山線の添田〜夜明間に加えて、久大本線の日田まで直通する。また朝夕の便は町中を経由し、日田市役所や昭和学園高校に停車する。なお、線路敷を転用した専用道路は、彦山〜宝珠山間のみで、他は一般道を走る。

BYD(中国メーカー)製小型EVバス4台といすゞ製の中型バス・エルガミオ2台で運行を開始した。その後、燃料電池バスの実証実験で、トヨタFCコースター1台を追加した。