「期待」ではなく、「信じて待つ」ことが支えになる

また、親が過度に「進路はここに決めないと将来困るよ」「学生のうちはたくさんの友だちを作って楽しく過ごすべきだよ」といった理想を押し付けると、子どもはその理想に反する自分を受け入れられなくなり、自己評価が低くなることがあります。

その結果、精神的なストレスや苦しみが高まって自己否定に陥ることがあり、そのプレッシャーから自傷行為に走ってしまうこともあるのです。

ですから、できることなら親は、子どもにそんな無茶をさせることがないよう、物わかりのいい大人を演じてほしいのです。心の中では不安が渦巻いていても、どっしりとした親を演じて「そんなこともあるよね」と、余裕の表情で受け止めてください。

コツは、大らかな親を「演じきる」ことです。親が意識的に「なんてことないよ」という表情を作り、問題が大きなものだと思わせないことが大切です。

何か問題が起きたとき、それ自体にはまだ何の色もついていません。目の前にあるのは「学校を休む」「人間関係がうまくいかない」などの、ただの事実だけ。

それを「大変だ」「解決しなきゃ」と色をつけるのは簡単ですが、大人があえて色をつけないことで、子どもは自分自身でその意味を見つけ出していきます。

そうすることで、子どもは親の顔色をうかがうことなく、自分のペースで悩みや困難に向き合うことができ、思う存分、自分が納得できる答えを探せるようになるのです。

とはいえ親も人間ですから、不安を抱えきれなくなることもあるでしょう。

そんなときは、家族でも友人でも誰でもいいので、気持ちを受け止めてくれる人に話を聞いてもらってください。

もちろん、スクールカウンセラーを頼っていただければ、力になれるはずです。私たちは、子どものためだけの存在ではありません。実際、親御さんからのご相談もよくあります。

そうして心を整え、子ども自身が問題解決をする道のりを見守ってほしいと思います。

「未来のことでそんなに不安にさせないで。自分でちゃんと考えるから」

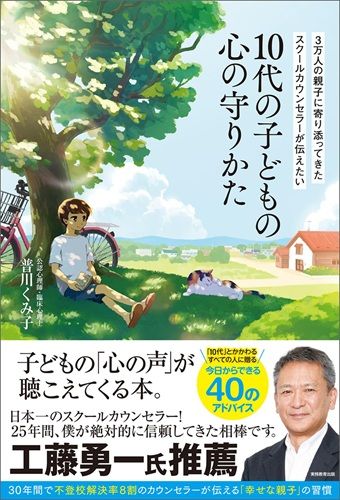

※本稿は、『3万人の親子に寄り添ってきたスクールカウンセラーが伝えたい 10代の子どもの心の守りかた』(実務教育出版)の一部を再編集したものです。

『3万人の親子に寄り添ってきたスクールカウンセラーが伝えたい 10代の子どもの心の守りかた』(著:普川くみ子/実務教育出版)

教育改革のカリスマ・工藤勇一氏が「日本一のスクールカウンセラー」として絶対の信頼を寄せる著者による、初の著書!

10代の本音を見抜くプロが心を込めて綴った、子どものためにできること。