掛け声ではなく本気

通常、こういった分析は、あくまでそのサービス事業者の内部で行われ、ユニバーサルミュージックのような外部パートナーに対しては、せいぜい分析結果の概要しか共有されません。ある意味コンテンツ提供事業者に「弱み」を握られることにもなりかねないデータの提供は避けたい、というのが彼らの本音のはずです。

映像配信大手のNetflixも、最近ようやく作品ごとの視聴時間数の総数を開示するようになりましたが、詳細なものではありません。しかし、我々は当時から「生のデータ(ローデータ)」をSpotifyから提供を受け、自ら分析し、意思決定をおこなっていたのです。これが「掛け声ではなく本気であった」という姿勢の表れでした。

つまり、イギリスの音楽市場に参入したいSpotifyに対して、当時音楽市場シェアのおよそ4割を占めていた、ユニバーサルミュージックの有力な楽曲カタログの提供をおこなう見返りに、リアルタイムなローデータの提供を受けることが契約に含まれるようタフな交渉をおこなっていたのです。

ユニバーサルミュージックは、違法配信サイトに対する訴訟の提起やDRM(Digital Rights Management:デジタルコンテンツの著作権を保護するための技術や仕組み)の採用など、音楽を守るアクションも当然おこなっていました。一方で、それらの対策が時にはユーザーの利便性を損なう側面があることも理解しており、ストリーミングサービスよりもより良いサービスを全面的にサポートするほかないという背景もそこにはありました。

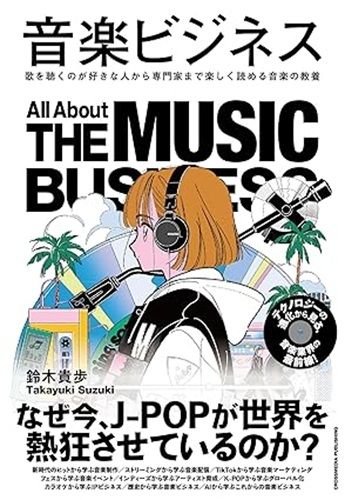

※本稿は、『音楽ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。

『音楽ビジネス』(著:鈴木貴歩/クロスメディア・パブリッシング)

YOASOBIやAdoが世界を席巻し、日本の音楽が再び世界から注目されています。

なぜ今、J-POPがグローバルで成功できるのか?

ユニバーサルミュージックのデジタル本部長として音楽配信の拡大を推進し、現在は音楽テック・コンサルタントとして活躍する著者が、音楽ビジネスの「今」と「これから」を徹底解説します。