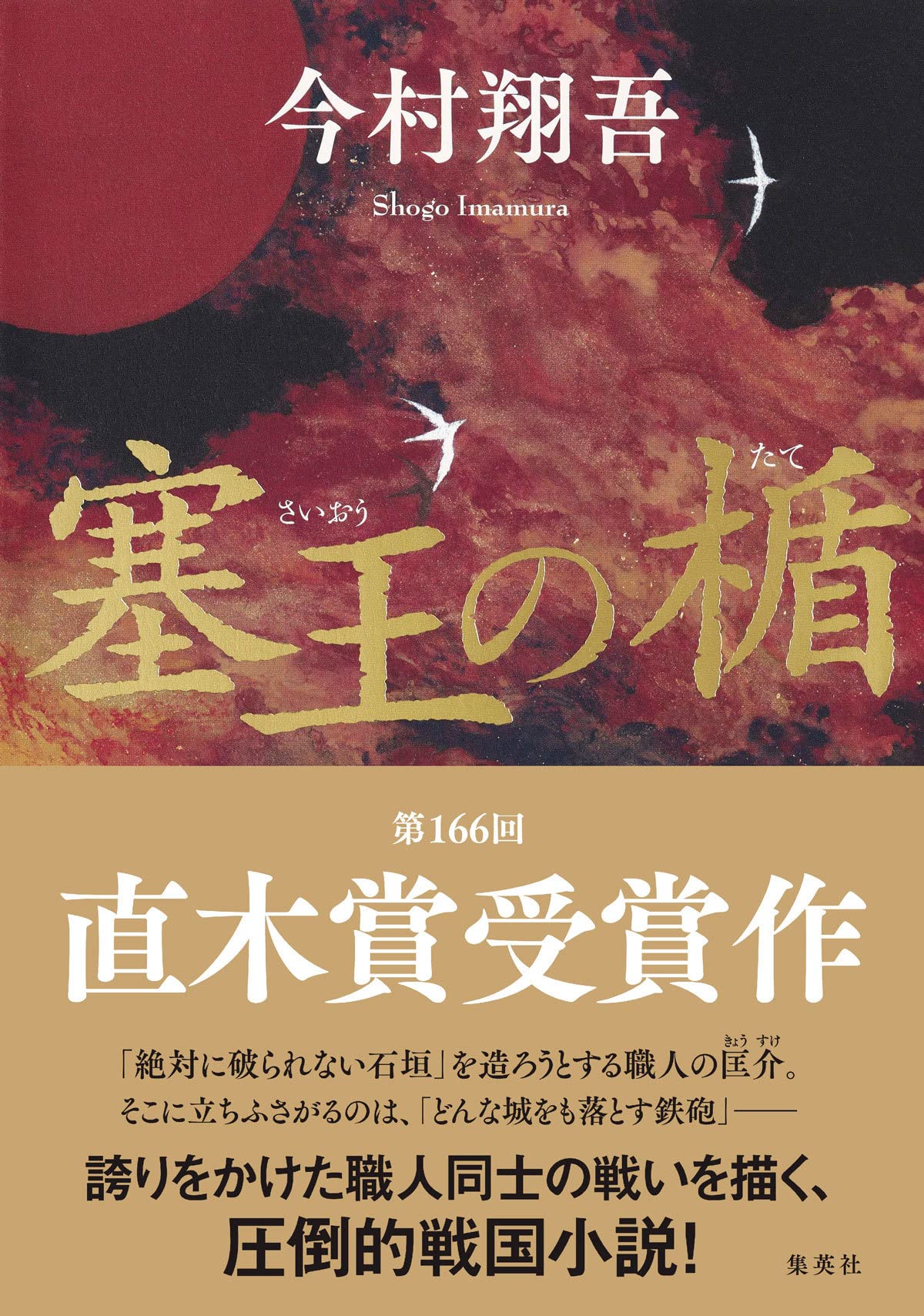

戦国の世の職人たちの決戦

攻めと守り。古今東西、戦いはそのどちらに重きを置くかで勝敗が決した。世の中に戦争がある限り、永遠のテーマである。

織田信長に攻められ越前・一乗谷城で家族を亡くした匡介は石垣職人集団穴太衆の飛田屋頭目、源斎に助けられ、石工の才能を見出される。絶対に破られない最強の石垣を作れば平和が訪れると信じ、ライバルである玲次とともに精進する日々だ。

そんな飛田屋の前に立ちはだかるのは鉄砲を作る職人集団、国友衆の跡継ぎ、彦九郎だ。彼もまた戦乱で家族を亡くし、最強の武器を作れば抑止力となって世の中から戦いはなくなると信じている。火縄銃を雨の中でも使えるように細工し、大砲の精度を上げる。

「どんな城をも打ち破る砲」と「どんな攻めもはね返す石垣」の直接対決は、天下分け目の関ヶ原前哨戦、大津城攻めである。

暗愚と呼ばれた大名、京極高次が石田三成率いる西軍を裏切り大津城に籠城、東軍に付いたのだ。琵琶湖に面した水城の大津城を最強にするための改修工事をかつて行った匡介たちに、高次は助けを求めた。

攻める西軍には国友衆の彦九郎がいた。武士ではない彼らの闘いは、身に染み付いた職人技と風土や天候、そして人心を操るための理にかなった知識の応酬になる。ありきたりな戦国合戦の様子とは一味も二味も違う。

デビューして四年。今村翔吾は一貫して脇役や悪役など、光の当たらない職業や人物を主人公にしてきた。

本書も戦国時代を支えた職人集団に光を当てているが、ほかにも京極高次と妻の初、そして側近たちがとてもチャーミングなのだ。強いだけでは人は従わない。こんな殿様、いたら楽しいだろう。

戦国時代の職人の闘いという独創的なこの作品は、第166回直木賞の受賞作となった。堅固な石垣のように組み上げられた物語は見事としか言いようがない。納得の受賞である。