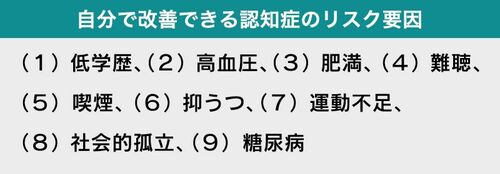

認知症のリスクを高める9つの要因

遠藤先生は、予防するうえで注目すべき指針として、2017年にイギリスの医学雑誌『ランセット』に発表された「自分で改善できる9つのリスク要因」をあげます。その9つとは、(1)低学歴、(2)高血圧、(3)肥満、(4)難聴、(5)喫煙、(6)抑うつ、(7)運動不足、(8)社会的孤立、(9)糖尿病。

「(1)の学歴については、いまさら変えられないと思うでしょうが、これは子どもの頃から頭を使う習慣があるかどうかをわかりやすく示したものと考えてみてください。シニアになってからでも積極的に頭を使えば、神経細胞同士のネットワークが増えていき、脳が活発に働くようになることを意味しています」

多少、脳内に認知症の病変が見られたとしても、神経細胞のネットワークを増やすことで、いわばバックアップ回路となって情報をやりとりできるため、症状の悪化を食い止めることができるというわけです。

また、(2)高血圧、(3)肥満、(9)糖尿病といった生活習慣病が認知症のリスクを高めるということも、『婦人公論』世代には大いに気になるところ。

「生活習慣病の予防には、運動で全身の血行を促進することが大切です。おすすめは有酸素運動。ウォーキングであれば、ちょっと息が上がる程度の早歩きで、1回30分以上を週3回、実践しましょう」