身近な話として「知る」ことから、「わかる」は生まれる

突然ですが私は、マイノリティという言葉が嫌いだ。真実の前に多数派か少数派かというのはどうでもいいことだからだ。普通かどうか、多数派かどうかよりも、まず当事者に話を聞いて、「知る」ということが大事だと思う。私たちは家族や友だちのことでさえ、話さなければなにもわからない。一緒にいるだけでは「わかった気になる」だけなのだ。だから、未知の相手、自分以外のすべての人間の話に耳を傾ける必要がどうしたってある。

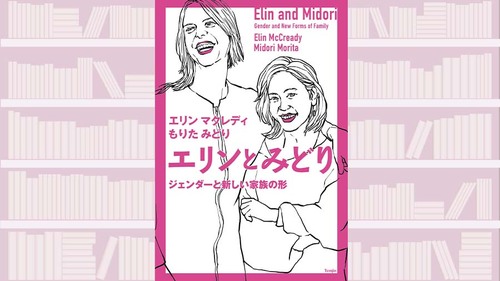

そんなジェンダーに関する「当事者」の話が読める本。家族になにが起こったのか、エリンさんとみどりさんの漫才のような会話の面白さに、思わず家族や友だちのような愛着を抱かずにはいられない。そして大上段に「勉強」するのではなく、友だちの話として聞いて具体例から入ることで、いまの家族や国が抱えるさまざまな問題に気づき、考えるキッカケが詰まっている。

エリンさんは1973年生まれ、テキサスで育ったアメリカ人、現在は青山学院大学の英米文学科の教授で言語学者だ。みどりさんは70年の奈良生まれ、世界を旅したアーティスト。そんな2人が98年に出会って2000年に結婚した。3人の男の子の親となるが、実はエリンさんは子どもの頃から、自分が「男性」であることに違和感を抱いていた。そして18年、エリンさんはみどりさんにも、子どもたちにも、自分がトランスジェンダーであることを打ち明ける。

家族の反応、自分の身体の変化、社会的な手続き、イベント入店拒否問題、子どもたちの学校での対応などが、超具体的に語られる。これをジェンダーの教科書にしてもいいんじゃない? 「子どもたちにとって私が必要な人間なら、彼らにとって私の告白は必要なんです」――実はこの本は子育て本としても大変示唆的な言葉に溢れています。