今年は、『ベルサイユのばら』連載開始から半世紀のメモリアルイヤー。世代を超えて読者を魅了し続ける名作はどのようにして生まれたのか。作者の池田理代子さんが振り返ります(構成=上田恵子 撮影=宮崎貢司)

「ここがアンドレの亡くなった場所です」

もう何十年も前になりますが、初めてフランスを訪れた時に、バスツアーのガイドさんが「日本の若い女性がベルサイユを舞台に物語を描きました」と案内しているのを聞きました。数年前に旅した際には、フランス人のガイドさんが「ここがアンドレの亡くなった場所です」と(笑)。私はそういう時、絶対に名乗りません。ですので、いずれのガイドさんも、その作品を描いた人間が目の前にいたことは知らないままです。

1972年、24歳の時に『ベルサイユのばら』(以下、『ベルばら』)の連載をスタートさせました。あれからもう50年なんてね。半世紀の間に読者の年齢も幅が広がりました。最初の読者からは「嫁入り道具として持っていきます」とお手紙をいただきましたし、15年くらい経って娘さんから「母から薦められました」と。現在の読者は3世代目。中高生から「おばあちゃまが読んでいました」とお手紙をいただきます。

私が『ベルばら』の構想を思いついたのは高校時代。高2の夏休みにシュテファン・ツヴァイクの小説『マリー・アントワネット』を読み、漫画でも小説でもいい、彼女の生涯を作品にしたいと強く思いました。愚かで可愛いだけの女の子が、不幸のなかで人間として成長していく。その過程が印象的だったのです。

タイトルも当初から決まっていました。ばらはアントワネットのイメージ。本人もばらの花が好きだったらしいので、迷いはありませんでした。そうして下積み時代も、雑誌デビュー(67年)後も、いつか形にしたいと思い続けていたのです。

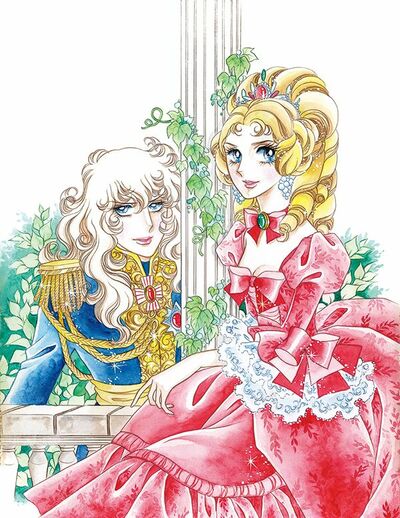

オスカルとマリーアントワネット(C)池田理代子プロダクション