ホームで暮らすひとりひとりの「わたし」たち

著者は「こんな老人ホームなら入りたい」と全国から熱い視線を浴びる、NHKの番組でも紹介された特別養護老人ホーム「よりあいの森」「宅老所よりあい」「第2宅老所よりあい」の統括所長。本書はホームで出会った老人との交流で得た知見をまとめたものだ。

老人たちはゆっくり動く。食事も排泄も思考も移動も彼らのペースで行われる。繰り返しも多いし、すぐに忘れてしまう。

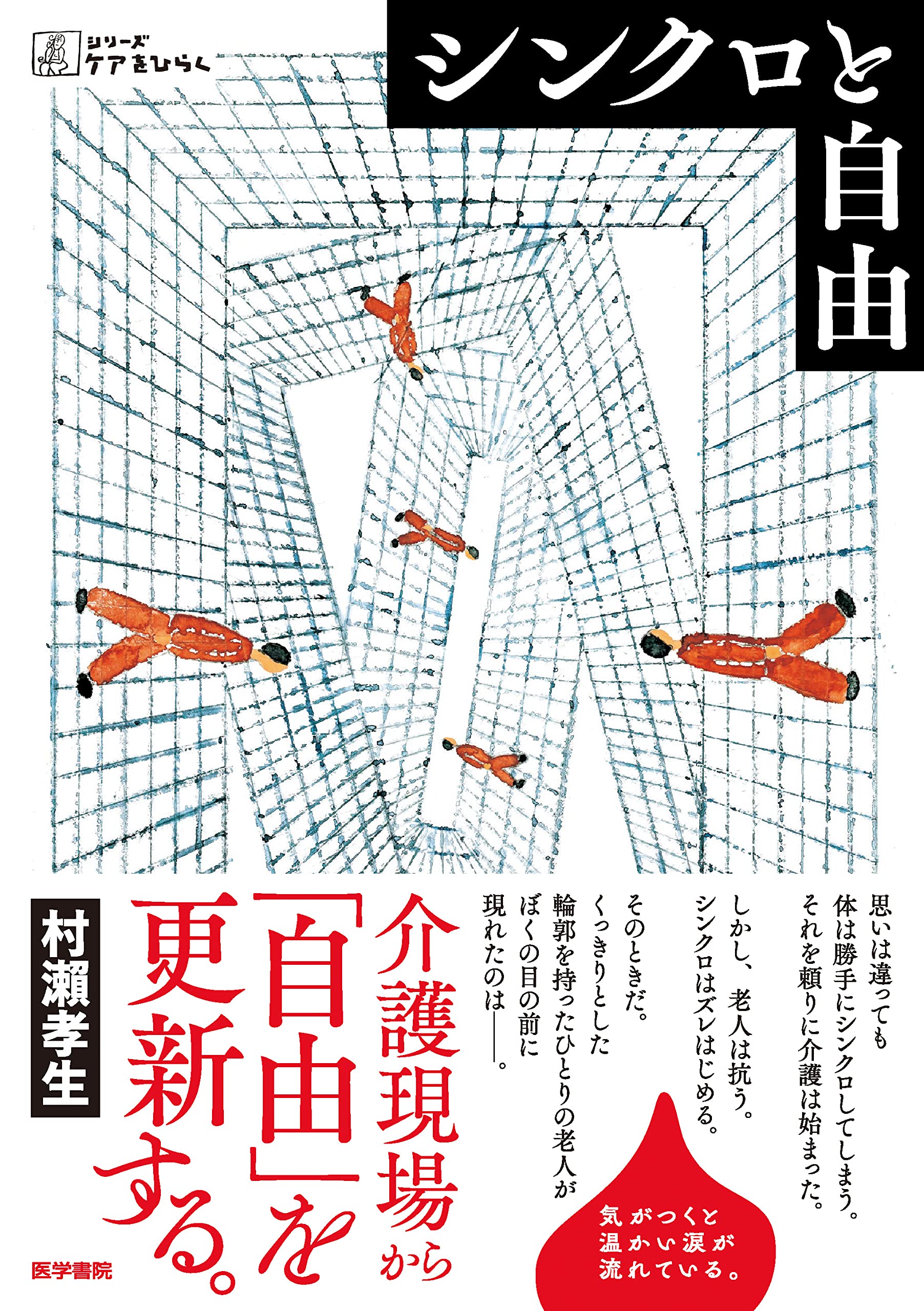

でも、それは何もできなくなったということではないのだ。老人ひとりひとりの「わたし」の動きや思考に、介護をする「わたし」が幾度ものずれを経てシンクロしたとき、お互い合意する介護ができると著者は繰り返す。

ホームに住む人の多くは家に帰りたがる。時にはこっそり抜け出して行方不明になる。預かっている職員たちは血眼になって捜す。ようやく見つかり「みんな心配したんだから」と涙ながらに言うケアマネジャーにその老人はこう言い放った。「知ったことか」。

だったら地域の人に助けてもらおうと、ご近所さんや地域住民を集めて勉強会を開いた。行方不明になる本人が参加しているのが面白い。認知症を患っている人は「何も分からなくなっている」と思われがちだが、この勉強会に参加した当人の発言で、それは違っているのだと知る。この場面はぜひ読んでほしい。

入居者と家族との間で板挟みになることも多い。老老介護の末に一方が入居した場合、もう一方も入居してほしいと子どもは願う。しかし家を守らなくてはならないという使命感を持つ人は多く、最後は本人の意思を尊重し、入居を無理強いしないのがホームの方針だ。

著者とこのホームのモットーはこうだ。

1)死に場所づくりに取り組んでいます。

2)自身の老いと向きあう居場所づくりに取り組んでいます。

私の終の棲家はどんなところだろうか。