教師というトリックスター

他方、「女子マネージャーを認めない」という学校方針から見えてくるのは、学校側のリベラルな態度そのものが別の抑圧を生んでいる、という可能性である。

そもそも男子/女子という二分法自体が乱暴このうえないではないか。気をつけなければと思うのは、このような抑圧に無自覚なままリベラルで進歩的な側面を強調しすぎると、今度は、その言葉はどこか偽善的な響きを帯びてしまう、ということだ。

このたぐいの問題は、学校ではけっこうありがちである。つまり、表面的に「自由」や「自主性」を称揚しておきながら、実際には、学校側にとって都合のよい「自由」や「自主性」が許容されているだけではないか、という問題。反対に、言葉では口うるさいことを言っておきながら、実際は適当にやりすごしているではないか、という問題である。

僕自身も似たようなことを思われているかもしれない。そうなると、今度は、教員側が「自由」や「自主性」をどのように考えているか、ということを問われることになる。このことについては、のちほど考えてみよう。

ようするに、教員というのは矛盾した性格をもっている。なにかを教えるということは、現在の規範に身を置くと同時に次なる時代の規範を示すことである。社会的な規範を示すとともに社会的な規範を逸脱するような矛盾した存在。そんな矛盾を抱えた教員は、欺瞞(ぎまん)に満ちたものに堕(だ)するおそれもあるが、見方によっては、トリックスター(道化)のような存在とも言える。

学校という舞台で周囲を引っ搔きまわす過剰に演劇じみた舞台人。教員のふるまいは、この水準において道化であるべきだと思う。

現在の社会の規範から一歩も外に出ないような教員は、退屈だし、まったくエネルギッシュではない。教室に清新な風を吹かせるようなこともない。かといって、むちゃくちゃなことを言ってばかりの破格の教員は、現にそいつ自身が身を置いている学校のシステムに無自覚であるという点で、浅薄であり底が知れている。教員としても無責任になりがちだ。

大事なことは――抽象的な物言いになってしまうが――、社会的な規範意識と脱-規範意識の両方にまたがったかたちで言葉を発する、そんな道化的なふるまいである。

思想家の浅田彰さんはかつて、近代以降の社会に生きる道化について「舞踏する者だけが、パラドクスを、つまりはふたつのレベルに足をかけているという事実を、そのまま笑いとともに肯定することを知っているのだ」(『構造と力』)と書いていた。僕からするとこの一節は、過剰に舞台人としてふるまう教員の姿を連想する。

ネットなどでしばしば見られる教員イメージは、過剰に抑圧的で規範的な「嫌いな先生」のイメージか、その反動としての過剰に脱-規範的な「(ぼくの)好きな先生」(RCサクセション)のイメージが多いように思える。

しかし、そのどちらも教員の複雑さを捉えるにはふじゅうぶんだろう。規範と脱-規範、真面目とふざけ、日常と非日常……。教員とは、これら相反する性格が往復したり、両立したり、二重化したりする存在なのだ。

※本稿は、『学校するからだ』(晶文社)の一部を再編集したものです。

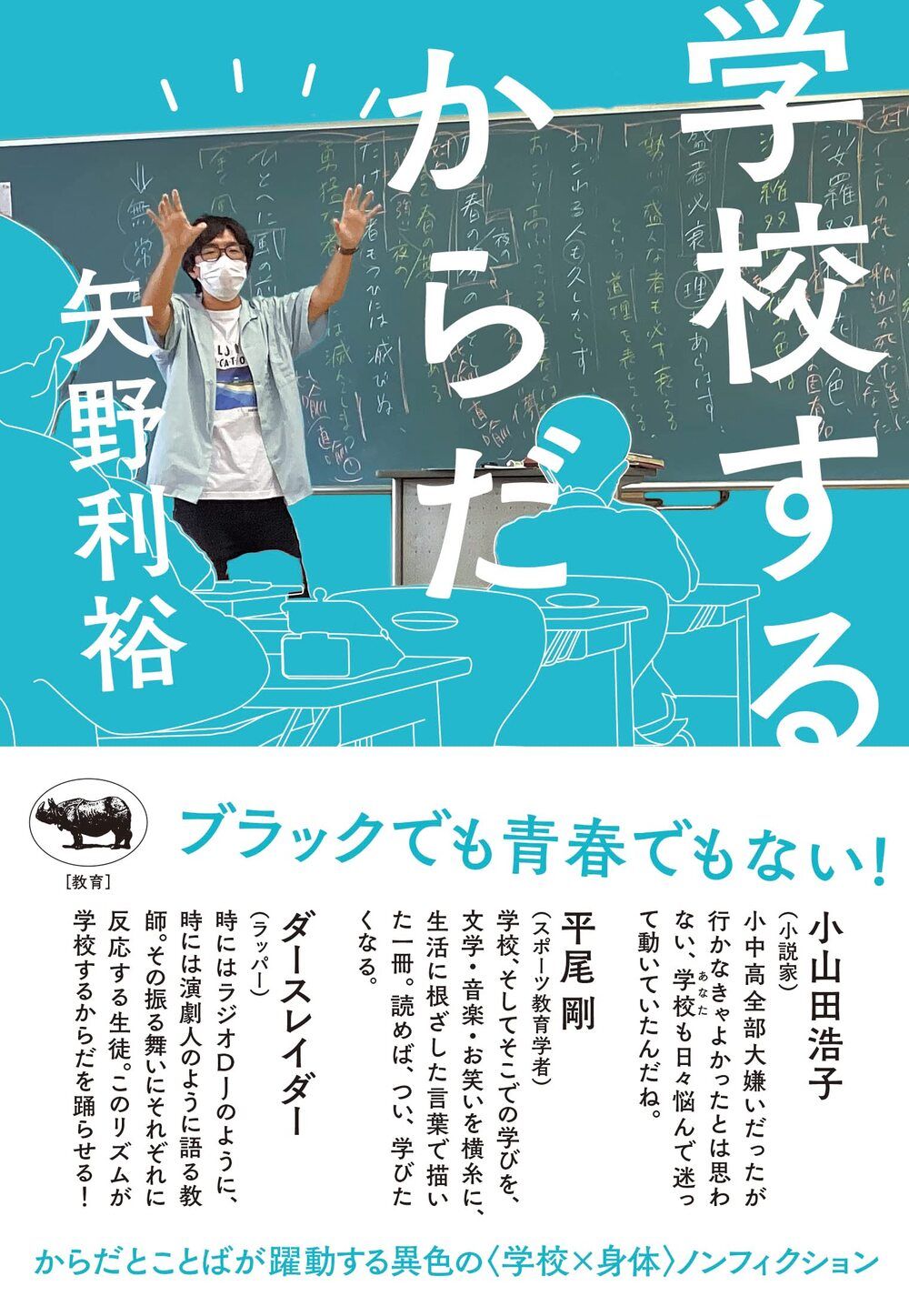

『学校するからだ』(著:矢野利裕/晶文社)

「shhh…」と小声を発して返事をそろえるサッカー部員、広島出身ではないのに広島弁を操るヤクザ的風貌の生活指導。旧エヴァを愛し、シン・エヴァに失望した生徒との対話、破格の走りで男子をごぼう抜きにした女子生徒、そして肝心なところで嚙んでしまう著者自身──。 現役教員の著者が、学校のなかの〈からだ〉と〈ことば〉が躍動するマジカルな瞬間を拾い集めた、異色の〈学校×身体〉ノンフィクション。