「何もない自分の毎日に価値がある」

一方、そのギャルから「田舎っぽい」と言われてしまったほうのギャルだが、こちらは勉強があまり得意ではなく、けっこう無気力に学校生活を過ごしていた印象がある。そんな彼女にまつわる思い出がひとつあるので、それだけ紹介したい。

勤務校では課題図書制度というのが名物のようになっていて、生徒は国語教員が選んだ本(小説に限らず、評論やエッセイも含む)を、卒業までにかなりの冊数読まされることになっている。「推薦図書」ではなく「課題図書」として、良くも悪くもそれなりの強制性がともなっているところが、勤務校における課題図書の大きな特徴だ。

その課題図書として、桜井鈴茂さんの短編集『終わりまであとどれくらいだろう』を選んだことがあった。桜井さんとはある書店イベントで意気投合して以来、ときどき連絡のやりとりをする間柄である。純文学とエンタテインメントの中間を行くようなアメリカ文学を思わせるポップな作風はぜひ高校生に読んでもらいたいと思い、課題図書に選んだ。

課題図書には基本的には古典的名作を選ぶことが多いが、このように自分が応援している作家やおすすめの作品を選書することもある。

応援している作家の作品を学生に半強制的に読んでもらう機会があるというのは、付き合わされている生徒はたいへんだと思うけど、選んでいるほうからしたらなかなか刺激的なことである(他方、出版不況のさなか、営業効果という観点で考えるとけっこう生々しいものもある。「教育」という名目の強さを実感する)。

さて、そんな具合にさまざまな本を読まされている生徒たちに対しては、年度末に「どの課題図書が面白かったか」というアンケートを取ることがある。多くがドラマ化作品や人気作を選ぶなか、そのアンケートで『終わりまであとどれくらいだろう』を選んだ生徒こそ、先述の無気力なギャルだった。短いコメント欄には、次のように書いてあった。

何もない自分の毎日に価値があるんだよといってくれているみたいでうれしかった。

桜井鈴茂という小説家の作品を評した言葉のなかで、これほど的確なものはあっただろうか。たしかに、桜井さんの小説は「何もない」人たちに向けて書かれている。文学の賞レースや潮流とは関係なく。このことは、近作の『探偵になんて向いてない』にいたるまでほとんど一貫してそうだ。

桜井さんがそういう小説を書き続けていたこと。その魅力を彼女のような人がキャッチしたこと。それをしっかりと言葉にしたこと。「何もない」と思われていたところに言葉が与えられたこと。それら全部がまるごと奇跡的なことのように思えた。

このギャルの感想を桜井さんに伝えたら、「ああそうか、おれはそんな人のために小説を書いてるんだ。がんばって書き続けなくては」と感激してくれた。そんな桜井さんの返答にも率直に感動した。やはり、人生の大事なことはギャルが教えてくれる。

※本稿は、『学校するからだ』(晶文社)の一部を再編集したものです。

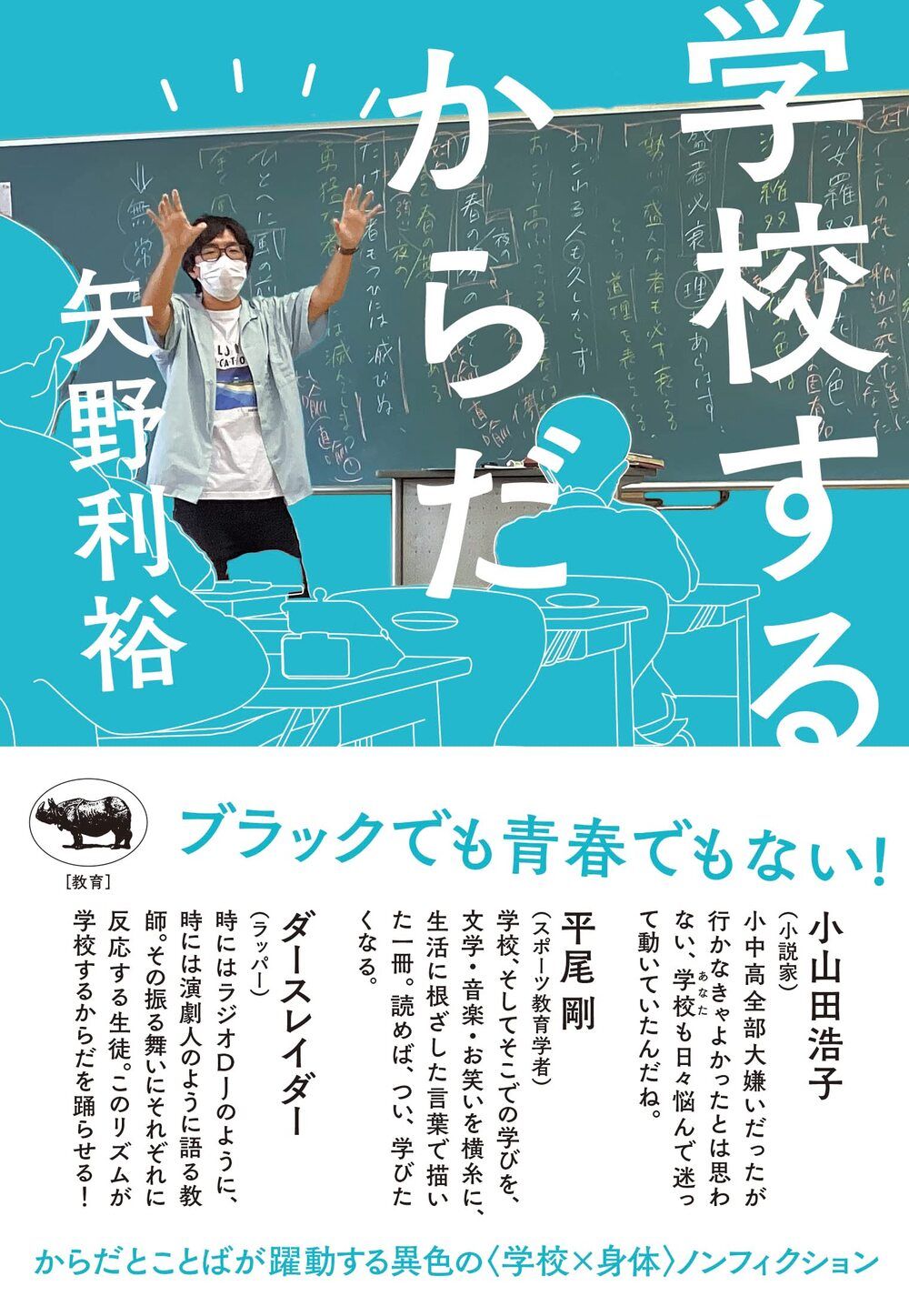

『学校するからだ』(著:矢野利裕/晶文社)

「shhh…」と小声を発して返事をそろえるサッカー部員、広島出身ではないのに広島弁を操るヤクザ的風貌の生活指導。旧エヴァを愛し、シン・エヴァに失望した生徒との対話、破格の走りで男子をごぼう抜きにした女子生徒、そして肝心なところで嚙んでしまう著者自身──。 現役教員の著者が、学校のなかの〈からだ〉と〈ことば〉が躍動するマジカルな瞬間を拾い集めた、異色の〈学校×身体〉ノンフィクション。