家庭責任と「保護」の在り方について

ひとつは、家庭責任は女性が担うべきという考えを明確に否定し、男女ともに家庭責任を担い、社会参加をすべきだとした。定型化した性別役割分業を排して、考え方や慣習も修正すべきだとする。

ふたつ目は、女性の「保護」に関する考え方の転換である。女性保護は狭い意味での母性保護(妊娠・出産を理由とするもの)に限るべきで、それ以外の保護は差別の根拠になるというものだ。可能な限り男女同一の条件であることが必要であるとする。

金城はこの条約により、国連の「保護と平等を巡る議論に決着がつけられた」とする。条約の採択を境に、女性に対する保護は手厚いほどいいという考えから、保護は差別の原因となるから必要不可欠かつ最小限にすべきだという考え方が次第に主流になっていく。

市川は、条約の早期批准を求めながらも、女性への保護規定を撤廃することには慎重な姿勢を示していた。

******

時間外労働、深夜業、危険有害業務の就業制限を自由にすることは、現状では労働条件の低下となるので、賛成できない。むしろ、男子の労働条件を引き上げて平等にするよう主張したい。(中略)この問題は「平等か保護か」ではなく、「平等と保護の両立」をまず確認した上で、このさい、働く婦人および一般婦人の間で、活発な討論を行いたいものである。(『朝日新聞』1979年1月6日)

******

「女性にとって有害な労働条件は、男性にとっても有害である」というのが条約の考え方であるが、これにはまだ現実が追い付いていないと考えていたのではないか。2010年代に入り「働き方改革」の機運が高まり、男女問わず時間外労働時間の上限規制が導入されたが、そうした前提なしに保護を外すことには反対であったのだろう。

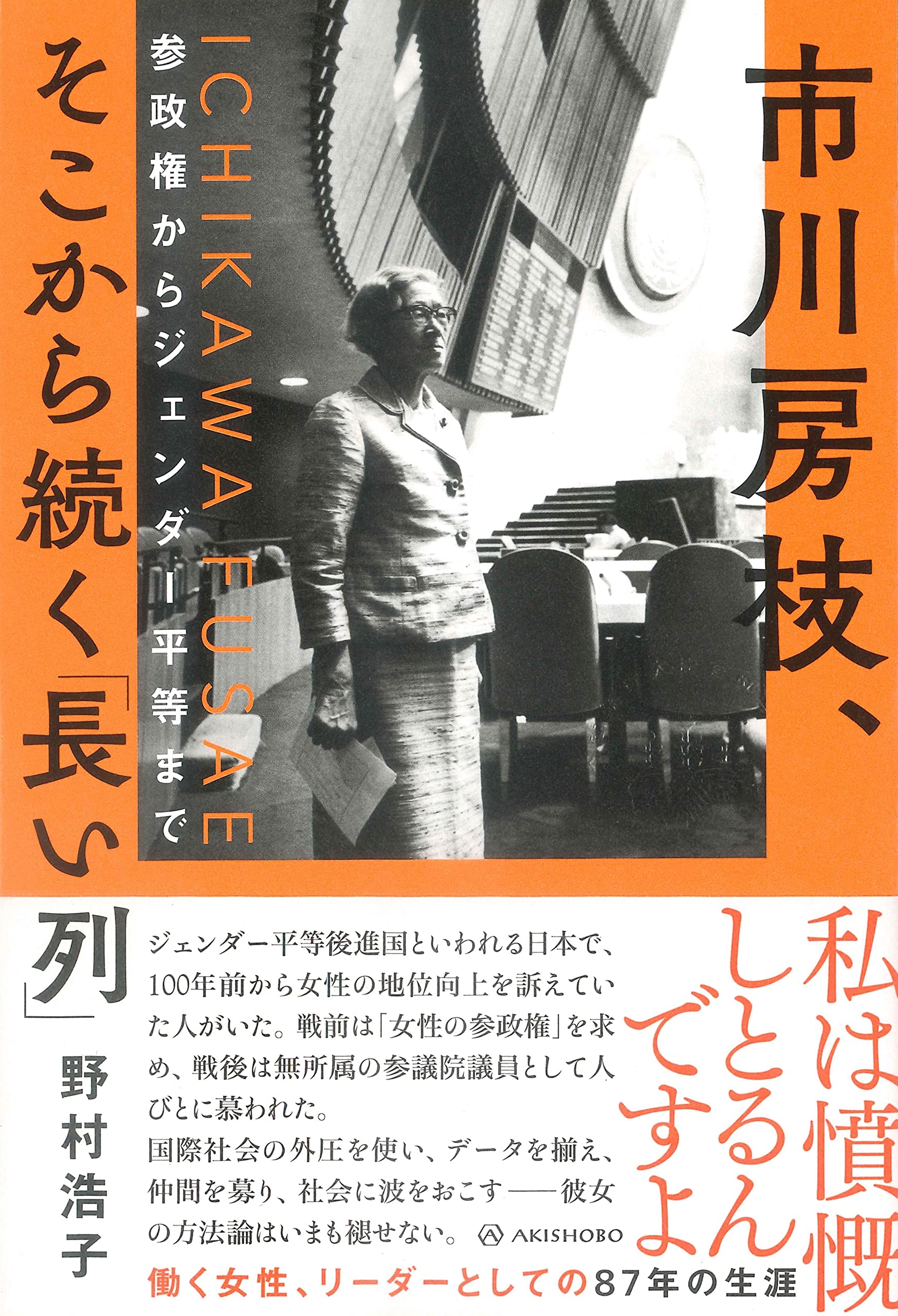

※本稿は、『市川房枝、そこから続く「長い列」──参政権からジェンダー平等まで』(亜紀書房)の一部を再編集したものです。

『市川房枝、そこから続く「長い列」──参政権からジェンダー平等まで』(著:野村 浩子/亜紀書房)

「私は憤慨しとるんですよ」

ジェンダー平等後進国といわれる日本で、100年前から女性の地位向上を訴えていた人がいた。戦前は男性にしかなかった「女性の参政権」を求め、戦後は無所属の参議院議員として人びとに慕われた。国際社会の外圧を使い、データを揃え、仲間を募り、社会に波を作る──市川房枝の方法論はいまも褪せない。