日本人に伝えたい「台湾料理」の正体

わたしの一番好きな台湾朝ご飯の鹹豆漿(シェントウジャン)(塩気のある豆乳スープで、酢の化学反応により茶碗蒸しのようにプルプルしている)も、実は戦後に台湾で発明された。

牛肉麵だって戦後に四川から高雄に移民してきた元軍人さんの発案で、これも今や立派な台湾料理に数えられる。

結論をいえば、台湾料理とは他の文化の流入を受けながら絶えずアップデートされており、冒頭の小籠包も「台湾料理」といっても差し支えないのかもしれない。

小籠包ひとつとっても、これだけ複雑な履歴がある。だがそれは、台湾に限ったことではない。メソポタミア地方で紀元前八千年ごろから栽培されるようになった小麦が、シルクロードをわたりウイグルを経て唐の都に伝わった。

かつて「饂飩(うどん)」とは小麦粉を利用した食べ物すべてを指したという。それを丸く伸ばして肉や野菜を挟むようになったのが餃子で、イタリアでラビオリに、ロシアでぺリメニに、トルコでマントゥに、モンゴルではボーズになった。食の背景に思いを寄せれば、何気ない日々の食事もなんと味わい深いものであるだろう。

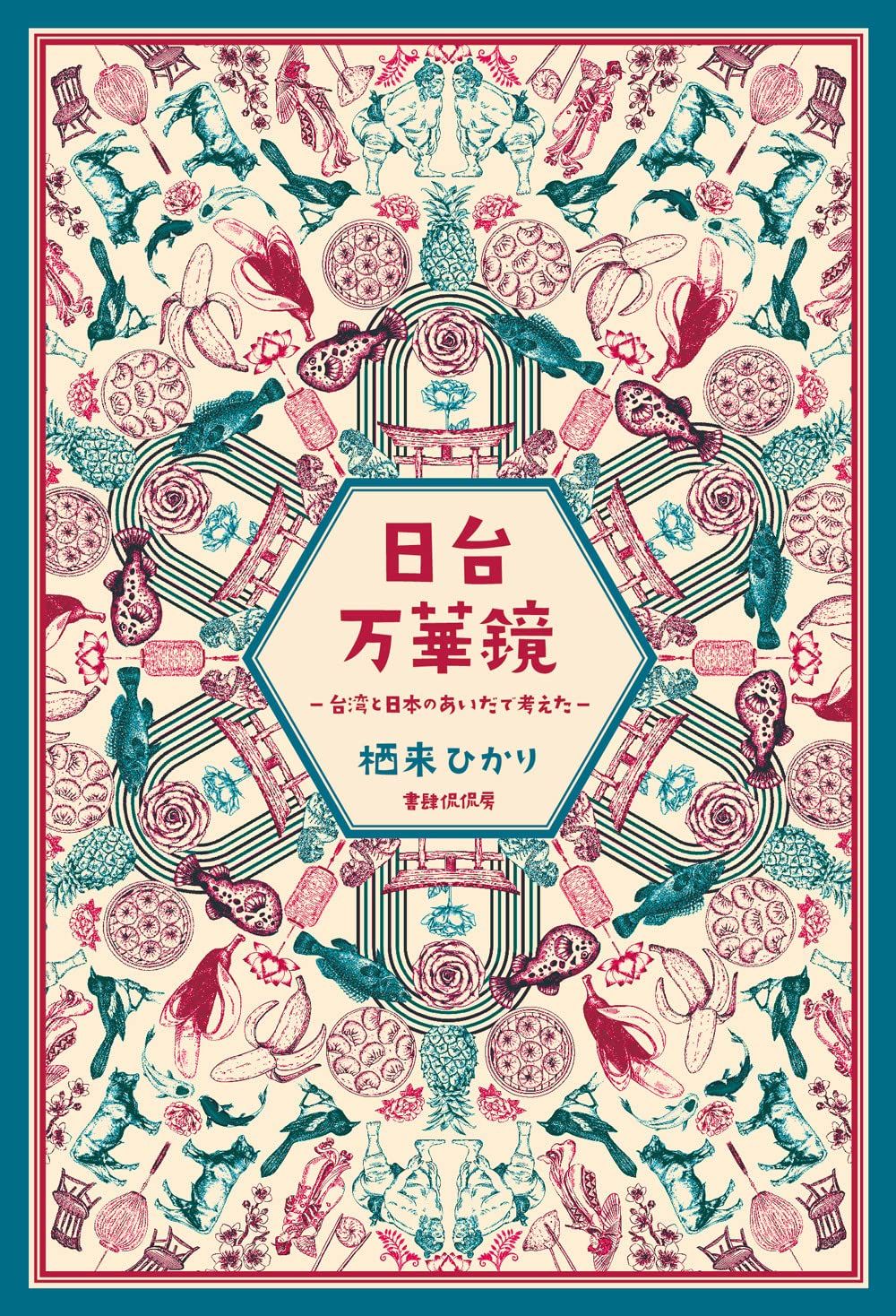

※本稿は、『日台万華鏡』(書肆侃侃房)の一部を再編集したものです。

『日台万華鏡』(著:栖来ひかり/書肆侃侃房)

台湾在住で日本人の著者が、2016~2023年 にかけて“日台のあわい”で書き続けた33篇のエッセー。台湾社会や日台の文化比較、歴史的交錯から、映画やアート、ジェンダー、LGBTQにまつわる話題まで広く言及し、リアルな台湾をあわいの視点からあぶりだす。