私は、私の「巣」を作ると決めた

物語を読み終えたのと同じ日の夜、父が布団に入ってきた。今夜だけは嫌だ、どうしても嫌だ、と思った。だから、「生理がきた」と嘘をついた。でも、父は「どうでもいい」と言い放ち、いつも通りの行為に及んだ。そして、嘘がバレた。父は罰として、私の首を絞めた。苦しくて涙が出た。死にたいと願っていたはずなのに、いざ首を絞められた途端、死にたくないと思った。息ができず、みっともなくもがく私を見て、父は笑った。

その晩、父のイビキを聞きながら、台所の包丁を握りしめた。すべて終わりにしよう。そうすれば、楽になれる。誰も助けてなんかくれない。だったら私が、私を助ける。

そう思った瞬間、幼馴染の声と物語の一節が脳裏を掠めた。

「お前にとって安心できる場所を“家”だと思えばいいじゃん」

“居場所なんか、これからまた作ればいいじゃないか”

鈍色に光る包丁と、えんじ色の母の財布を交互に見比べた。どちらを取っても地獄。でも、幼馴染との“いつか”の再会を諦めずに済むのはーー。

気が付けば包丁を手離し、母の財布に手をかけていた。あり金をすべて抜き取り、溜め続けたお年玉と最小限の荷物、小さな満月が浮かぶ物語を携え、私は家を飛び出した。駅に向かう道中、借りた本を彼の実家のポストに入れた。自分で働いたお金で、まずはこの本を買う。そう決めたら、少しだけ足の震えがおさまった。

この世界には信じられる人間もいるのだと、ひとりの幼馴染が教えてくれた。だから私は、自分だけの巣を作ろうと決めた。壊されても、何度でも、何度でも。

折りたたんだ翼をそっと開く雛鳥のように、恐れとかすかな期待を抱き、私は夜道を駆けた。長い長い道のりの果て、焦がれる“いつか”が来ることを、無防備に信じながら。

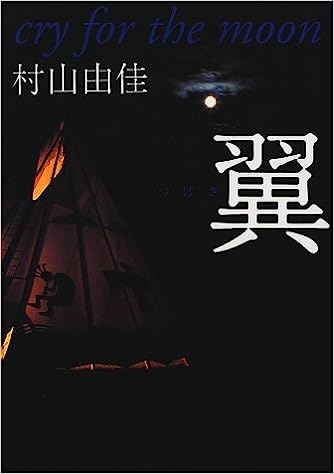

※引用箇所は全て、村山由佳氏著作『翼』本文より引用しております。