急速な勢いで社会にAIが浸透する今、「将来困らないように、あれこれ知識を身に付けておく」というこれまでの教育のあり方に限界が見え始めています。そんななか、ワンダーファイ株式会社 代表取締役・川島慶さんは、これまで1万人以上の子どもたちと関わってきた経験から、人生を切り拓き、自分らしく輝く力として「学ぶ力」を伸ばすことを勧めています。そこで今回は、川島さんの著書『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

意欲をうばわないための行動と言葉

「よかれ」と思ってやる行動こそ要注意

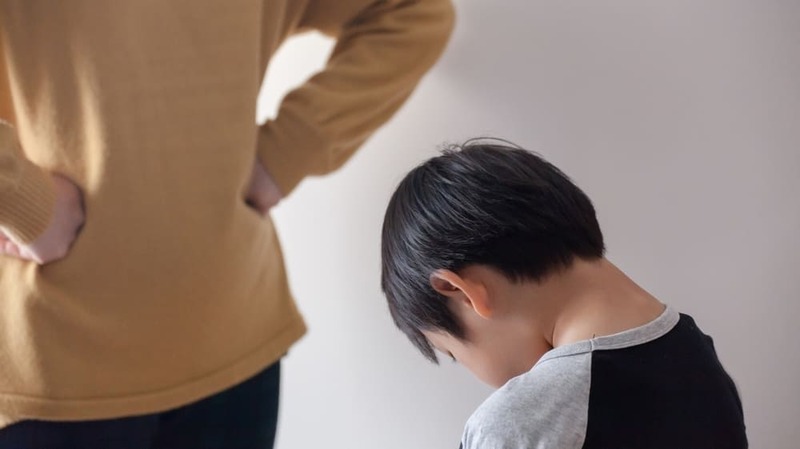

意欲を引き出すためには、親がよかれと思って子どもにすることは「意欲をうばっているかもしれない」と自覚的であることです。

善意から出た言葉や行動でも、子どもの意欲を削いでしまうことがあります。ほんのささいなことでも、冷や水をかけてしまい、子どもの意欲が失われていくことがあります。

たとえば、単純に、大人が子どもの視界に入ることも、子どもの意欲を失わせてしまうことがあるのです。

私自身の経験でもありますが、子どもが課題に取り組み、自分だけの世界で楽しんでいたのに、そこに「大人の目」が入ることで、評価されるような感覚になったのか、手を止めてしまう子もいました。

「わかった?」と聞くことも、わかったふりをしてしまうきっかけになりえます。子どもは、大人の期待に応えたい、という気持ちを必ず持っています。理解しているかどうかを期待されていると察知すると、それをポーズとしてハックするようになりやすい、というカラクリです。

こう言われても、どのように関わるといいか難しいかもしれません。私でも「あーこの関わり方はよくなかったな」と振り返る日々の連続です。

「よかれ」と思うことを盲信して、子どもに強制し続けることを避けられるとよいですね。

そのために、ほんのちょっとしたことが子どもの挑戦を止めてしまうかもしれないと、自覚的になれること自体がポイントだと思います。そうすれば、それ以降の接し方が少しずつよくなっていきます。