全国の水族館を訪れる旅

日本の水族館の写真は、私が撮影するシリーズの中でもルーツが最も古く、最も大切な幼少時代の思い出をたどる「旅」である。北海道小樽市に住んでいた祖父は高校の教師で、私の人生に多大な影響を与えた。学校で良い成績だった時のご褒美はおたる水族館へ行くことであった。

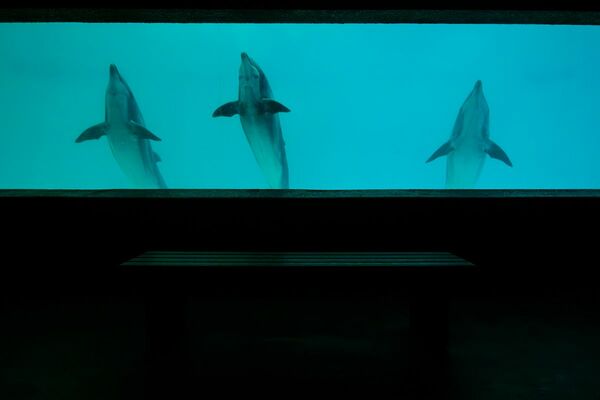

ウミガメのゆっくりとした「飛翔」やサメの遊泳、クラゲの宇宙人のような姿などを観察したものだ。特に印象に残っているのは、当時流行していたロックミュージックに合わせたダイナミックなイルカやアシカのショーだ。哺乳類を飼育することの課題やジレンマについては、私は至って無頓着だった。

今になって時には可哀想だと思いつつも少年少女たちの喜びの姿に、時を超えた覗き窓の向こうにいる幼い頃の自分と重ね合わせ、大好きな祖父と過ごした純粋で幸せな時間を思い出す。驚くべきことに、世界に約400ある有料水族館のうち、150近くが日本にある。特に田舎で高齢化が進む日本では、水族館の存在意義を動物の保護、教育へとシフトさせようとしても、この数字は持続可能なものとは思えない。水族館はいつかサーカスのように、「時代遅れ」のエンターテイメントとして歴史に名を残すことになるのかもしれない。

しかし今のところ水族館は依然として人気があり、有料施設以外でも道端の水槽からレストラン、アマゾンの巨大魚が泳ぐ近代的なマンションまで、水族館はどこにでもあり、日本独特の美意識に取り込まれるとよりシュールなものになる。アメリカの写真家Garry Winogrand (ゲイリー・ウィノグランド)が代表作である一つの『The Animals』で人と獣の相互作用を探求したように、私は水の中に住む生物を展示することで、見慣れないものに対する私たちの好奇心を利用しようとする人間の要素に興味がある。また、「観る者」と「観られる物」は、時にはアクリルを超越し、「誰が誰を見ているのか?」と私たちに疑問を抱かせるようなあり方にも興味がある。

「シュール・ブルー」列島水族館巡りは、この現代日本文化の一角である水族館をテーマにレンズを通して全国の大小様々な水族館を訪れる旅である。

出典:『東京新聞』月刊連載シリーズ「水族館百景」