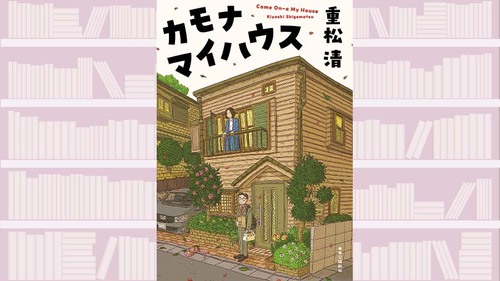

希望に満ちた家が悩みの種になるまで

人は歳を取るほど深刻な問題が山積みになるのかもしれない。気楽な隠居生活を夢見ても、簡単に手に入るものじゃない。

本書に登場する水原家は三人家族。夫の孝夫は還暦間近。かつて勤めていた不動産会社の関連会社に出向し空き家メンテナンスの担当をしている。

妻の美沙は高校教師を早期退職して自分の両親の介護に尽くした。その間兄との関係は修復不能なほど悪化。両親の死でその生活が終わりいまは介護ロスで元気がない。「みちるの館」で開かれるお茶会が唯一の慰めだ。

息子の研造は、10年前は戦隊もののヒーローだった。30歳を超えると忍者ミュージカル劇団を主宰し、忍者ショーの地方営業で稼ぎつつ独自公演を続けていた。だがある遊園地のショーの稽古中に足を骨折して実家に舞い戻り、不安な日々を過ごしている。

細かい問題はあっても穏やかな生活を営んできた水原家の三人の心には、いま隙間風が吹いている。特に孝夫は仕事で空き家に関わることになり、家族の終焉の姿を見せつけられている。高度成長期の猛烈社員は定年とともに妻や子から見放されることが多く、幸せの象徴だった家にもはや住む者はない。

美沙の実家もそのひとつ。兄は相続した交通の便の悪い家を活用するため、やり手の起業家の提案に乗ろうとしている。確かに有効な方法だが、家族の記憶が残る家を使うことに、美沙だけでなく孝夫も心穏やかではいられないのだ。

少子高齢化の日本では、現在7軒に1軒が空き家だという。希望にあふれて建てられたマイホームが厄介者扱いされているわけだが、見る角度を変えると、空き家はいまの日本では得難い資産とも思える。苦労するのが当たり前だった人生が一段落した後、自分の楽しみのために周りにある使えるものはすべて使って邁進してもいいじゃないか。意外と人生最後、幸せが待っている気がする。